Traduire fidèlement la Bible : génie ou gageure ?

Sylvain Perrot

Peut-il y avoir des traductions parfaites ? J'ai été confronté à cette question dans ma jeunesse khâgneuse, à une époque où je passais encore des colles de philo... J'avais naïvement commencé par l'adage bien connu «traduire, c'est trahir», ce qui m'a valu le reproche d'entamer mon exposé sur un «cliché». Et pourtant, c'est quand même l'idée qui s'impose quand on doit réfléchir sur la question de la fidélité de la traduction, et peut-être plus encore quand il s'agit de traduire la parole révélée ! Il nous apparaît comme une évidence que la traduction est toujours imparfaite, car elle ne saurait égaler l'original. Et quand l'original en question, c'est la Bible, on a l'impression que la tâche relève plus de la gageure que de la routine... Pourtant on l'a fait, et il faut bien avouer que ces traductions aujourd'hui nous sont nécessaires et on les estime même suffisantes, puisque seuls les érudits aujourd'hui sont à même de lire le texte original, d'autant qu'il se trouve être écrit en deux langues : l'hébreu dit biblique et le grec dit néo-testamentaire. C'est donc une première difficulté à résoudre. Mais la plus dure reste le choix que l'on est amené à faire quand on traduit d'une langue à une autre : dois-je plutôt respecter le sens ? dois-je plutôt respecter le rythme et les sonorités ? faut-il traduire des vers par des vers, de la prose par de la prose ? Problème qui est parfaitement illustré par les traductions françaises de la Bible qui sont plurielles : traduction liturgique, celle de la Bible de Jérusalem ou encore celle de la TOB.

Le dur métier de traducteur...

Le dur métier de traducteur : Saint Jérôme à l'étude

Le dur métier de traducteur : Saint Jérôme à l'étude

Commençons par une évidence : l'histoire de la traduction est ancienne. Mais distinguons tout de suite plusieurs niveaux : si l'on a eu tôt besoin d'interprètes pour les relations diplomatiques entre États, la traduction des textes littéraires ne s'est pas tout de suite imposée, comme l'on peut aisément se l'imaginer. Et soyons plus cavaliers encore : on ne traduit pas une notice de montage comme un roman de Proust. Une des traductions les plus connues, la Pierre de Rosette, trilingue (hiéroglyphe, grec et démotique)1, est un décret de 196 avant Jésus Christ, à l'époque où les Ptolémées contrôlent l'Égypte. Mais à cette époque, on a déjà traduit la Bible : nous y reviendrons...

La traduction, au sens propre «conduire d'un texte à un autre» est une activité de transport : malheureusement, s'il est vrai en physique que «rien ne se perd, rien ne gagne, tout se transforme», on est en droit de se poser la question quand il s'agit d'un texte porteur de sens, signifiant comme signifié selon la terminologie de Saussure. Comment se comporter par exemple devant un texte écrit en argot ? Comment rendre dans une autre langue les conversations des ouvriers dans l'Assommoir de Zola ?

Par ailleurs, on peut légitimement supposer que l'on possède la maîtrise de sa langue maternelle2... Mais même une bonne connaissance de la langue source (ou de la langue cible selon les cas) n'est pas toujours suffisante : je le vois au quotidien en Autriche ; même si l'on a suffisamment de vocabulaire, on se heurte toujours au problème des réalités qui existent dans une culture et pas dans une autre... Allez parler de l'agrégation à un Autrichien, on a besoin de cinq bonnes minutes !

Le travail de traduction s'accompagne donc souvent d'un travail d'interprétation, dans la mesure où l'on doit donner un sens à ce que l'on traduit, mais il faut toutefois distinguer les deux activités ; la seconde peut en effet par trop diriger la traduction. En d'autres termes, il faut ici poser la question de la liberté : la pluralité des sens d'un texte est la condition même de la liberté du traducteur.

Et dans ce parcours notionnel, la distinction sera facile entre traduction et imitation, activité très tôt appréciée : si on la sait en ferveur pendant la Renaissance, mais même après, puisque je sais, pour avoir planché malgré moi dessus l'année dernière, qu'André Chénier, le poète du XVIIIième siècle français, a composé de telles imitations. Mais de telles pratiques remontent à l'Antiquité, et je ne citerai que l'exemple célèbre de Virgile, imitant aussi bien Homère que ses contemporains.

Les Belles Infidèles

Et la Bible dans tout cela ? La première traduction de la Bible est évidemment une traduction de l'Ancien Testament – et pour cause, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit... – c'est la célèbre traduction dite de la Septante. Son nom vient de ce qu'elle est l'oeuvre, selon la tradition, de soixante-dix sages réunis pour travailler sur le texte hébraïque. En fait, il s'agit d'une traduction de la Torah, mais par la suite on parle de Septante pour toutes les traductions grecques de l'Ancien Testament. Les soixante-dix, ou soixante-douze, étaient des sages alexandrins qui se sont réunis un beau jour, car la communauté juive d'Alexandrie, de langue grecque depuis plusieurs générations, avait besoin de leur texte sacré dans leur langue3.

Voilà qui posait un problème grave : les sages grecs étaient accoutumés à traduire les textes en langue sémitique, en particulier l'égyptien ; mais il s'agissait cette fois de traduire la parole révélée... L'enjeu est bien moindre quand il s'agit de s'occuper de la correspondance du souverain égyptien !

La question des traductions parfaites prend ici une ampleur particulière : Dieu et son Verbe sont par essence ce qui est parfait, alors comment être à la hauteur dans la traduction ? Donc la fidélité au texte original ne semble être que l'apanage de Dieu, comme il nous l'a montré au jour de la Pentecôte, où les apôtres pouvaient parler toutes les langues du monde sans qu'il soit besoin d'interprètes : ou plutôt, ils parlaient une langue compréhensible de quiconque... La traduction parfaite !

Car être fidèle en matière de traduction, c'est assurer une adéquation entre le texte source et le texte cible : une telle adéquation met donc en jeu la vérité, et ce d'autant plus que Dieu est le garant de la vérité absolue. Mais la Bible c'est aussi un texte littéraire et lorsqu'on la traduit, on est confronté au même type de questions : dois-je privilégier le sens ou le style ? Est-il possible de concilier les deux ? Ma langue permet-elle de concilier les deux ?

On sent bien qu'une traduction n'est jamais parfaite de ce point de vue : c'est d'une certaine manière un travail infini... Et les limites sont parfois incommensurables : certains ont tenu la gageure de traduire Proust en japonais ! Et la question s'est posée dans ces mêmes termes aux missionnaires : comment transmettre la Bible aux peuplades nouvellement colonisées ? Comment expliquer aux Chinois ou aux Papous la Genèse ou l'Exode ? Nos sages alexandrins ont rencontré cette difficulté, d'autant que si l'hébreu est une langue sémitique, le grec, lui, est une langue indo-européenne, ce qui implique de passer d'un système à un autre tout à fait différent.

Cicéron disait dans le De Oratore qu'il faut traduire sens pour sens et non mot à mot. C'est certain, sinon on se retrouve avec du «petit nègre», comme on dit si mal... Donc la traduction suppose des choix : mais à quoi alors notre liberté dans ce choix est-elle indexée ?

On peut se reposer la question de la perfection de la traduction : certaines traductions en effet se sont imposées comme des oeuvres qu'on hésite vraiment à reprendre tant elles nous paraissent bonnes. Il en va ainsi de la traduction de Poe par Baudelaire, qui connaissait si bien l'écrivain américain qu'il a pu à la fois en rendre le sens et le style. Et pour la Bible en allemand, la traduction de Luther est une référence, comme l'était déjà celle de St Jérôme en latin, la célèbre Vulgate. Et tous deux avaient le même objectif : rendre la Bible intelligible pour le «vulgaire».

Martin Luther

Martin Luther

Il semble bien que la perfection d'une traduction soit en fait liée au but qu'elle s'était fixé. En aucun cas le littéralisme ne peut être une solution : c'est l'«l'assassinat du texte», pour reprendre l'expression de Walter Benjamin (De Jonas à Jonas). On en vient donc à de véritables théories de la traduction : certains privilégient le sens, et c'est ce qui caractérise la plupart des traductions de la Bible en français, puisque si le texte hébraïque est versifié, le texte français est écrit en prose. La traduction des Psaumes est de ce fait révélatrice : la traduction liturgique s'est efforcée de rendre le texte chantable pour un Français, tandis que la Bible de Jérusalem ou la TOB proposent un texte qui n'a pas une telle visée. Inversement, la traduction qu'André Chouraqui a faite s'attachait bien davantage à rendre la simplicité du style de la Bible et surtout le caractère énigmatique qu'il a parfois, ce qui donne un texte illisible pour le grand public ou pour un office religieux, mais qui est plus fidèle à la forme même du texte. En cela, Chouraqui appartient à l'école de traduction prônée par Henri Meschonnic4, dans Pour la poétique II : garantir le rythme et l'oralité de la langue. On pourrait trouver beaucoup d'autres exemples : les hellénistes savent combien la traduction de Platon par Léon Robin (édition de la Pléiade) est parfois plus obscure que le texte grec et auront tendance à préférer celle de Monique Dixsaut pour le Phédon ou celle de Monique Canto-Sperber pour le Gorgias ; de même, si la traduction d'Homère par Jacquottet séduit par sa dimension poétique, celle de Bérard, plus prosaïque, reste une référence.

Le danger, là encore, est de s'éloigner beaucoup du texte original pour vouloir faire son propre morceau de bravoure. C'est une pratique qui a eu vent en poupe les siècles précédents : toutes ces traductions sont connues comme les «belles infidèles». Nous devons cette expression au traducteur français du XVIIième siècle Nicolas Perrot d'Ablancourt. Les traductions se font libres, au point que parfois on peine à reconnaître le texte original. On assiste à une véritable recréation littéraire qui peut même changer le sens de l'oeuvre de départ. On prendra comme exemple la traduction que Gérard de Nerval a proposée du Meisterwerk de Goethe, Faust (première version). Il existait déjà quelques traductions auparavant, mais les romantiques français s'enthousiasmeront pour l'oeuvre de Nerval, qui tient plus de l'adaptation que de la traduction ; c'est ainsi que Berlioz, pour sa Damnation de Faust, retiendra la version nervalienne plutôt que le texte de Goethe !

De Babel au Cénacle

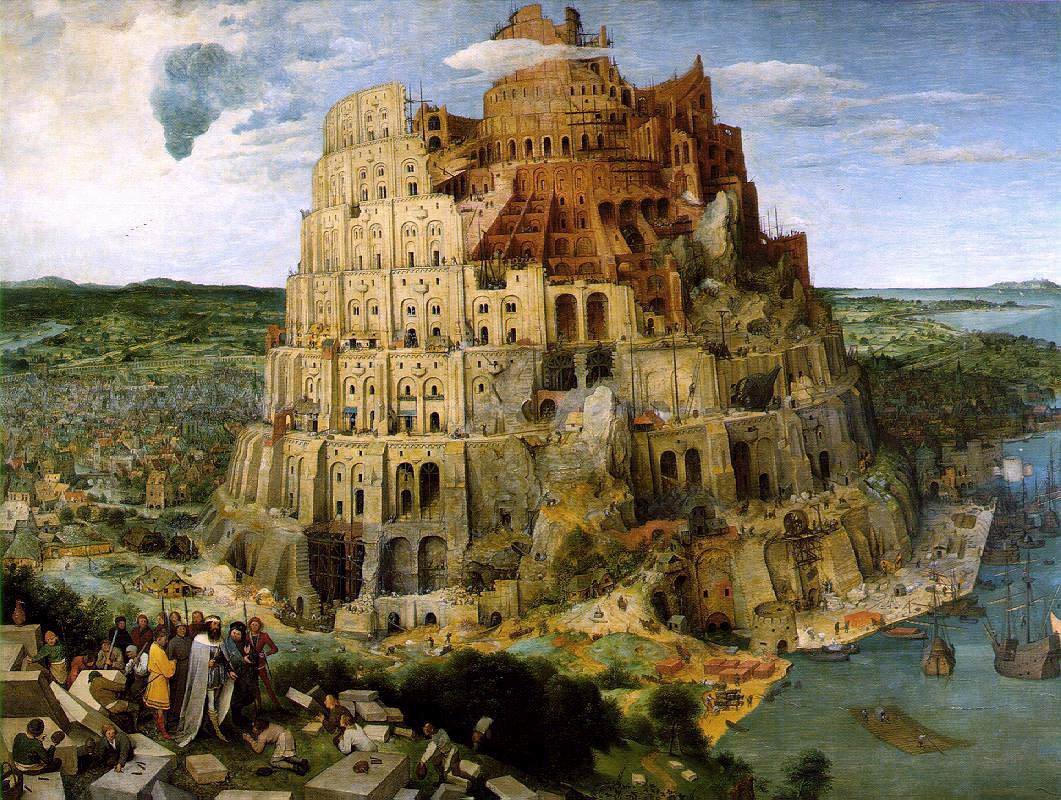

L'infini du sens engendre donc l'infini du possible des traductions. Une sorte de gigantesque tour de Babel pour accéder à la perfection de la traduction... Car rechercher la perfection d'une traduction quand on est face à la Bible, n'est-ce pas une certaine forme d'orgueil ? Et le texte même de la Bible n'est-il pas déjà un amoindrissement de la parole divine ? Je m'explique : lorsque Saint Jean nous fait part de la révélation qu'il a eue, il la formule en grec : disposait-il de sous-titres dans ce spectacle ? L'analogie est un peu brutale, mais le fait est là : le texte biblique fut écrit par des hommes qui avaient à leur disposition leur langue.

La tour de Babel selon Brueghel l'Ancien

La tour de Babel selon Brueghel l'Ancien

Et au-delà de la langue, c'est le miracle divin : Antoine Berman, dans L'Épreuve de l'Étranger, un essai qu'il consacre à l'histoire de la traduction et à ses théories, s'oppose fermement à la «négation systématique de l'étrangeté de l'oeuvre étrangère». Il explique que l'on n'a pas le droit, lorsque l'on traduit un texte, de détacher un texte de la culture dans laquelle il est né. Ce texte est le fruit d'un autre ; et en même temps je partage avec lui quelque chose qui est tout simplement mon expérience du monde, mon expérience du langage. Selon Walter Benjamin, le langage est pure essence, et donc au-delà des langues il y a un universel du langage : pour les romantiques allemands, la traduction est l'occasion de renouveler sa propre langue et d'enrichir sa littérature par le biais de l'original.

Je suis donc un peu ramené à moi-même quand je traduis un texte, et ce d'autant plus dans le cas de la Bible, puisque se joue mon expérience de Dieu. Car s'il est certain qu'un texte littéraire de Racine engage des réalités extrêmement complexes, tant du point de vue socio-politique que littéraire, la Bible, elle aussi, est marquée historiquement et culturellement, mais c'est d'abord le texte de deux alliances de Dieu passées avec les hommes.

Il y aurait donc derrière ces textes un universel à atteindre dans la traduction, qui n'est autre que Dieu. Mais attention au spectre de la tour de Babel !!! Ne peut-on pas penser plutôt que dans son travail, le traducteur est porté par l'Esprit Saint ? N'allons pas bien sûr jusqu'aux langues de feu, mais il est certain que l'Esprit est à l'oeuvre dans notre contact à la Bible, quelle que soit la langue lue.

Le Cénacle, lieu de la Pentecôte

Le Cénacle, lieu de la Pentecôte

... nous les connaissons, ces apôtres!

... nous les connaissons, ces apôtres!

Et l'on est même parfois surpris des ressources de notre propre langue. Je ne prendrai qu'un exemple, célèbre entre tous. Dans l'Évangile de Matthieu5, Jésus renomme Simon en lui octroyant un nom grec, Petros. Et cela donne lieu à un jeu de mots des plus fameux que le grec permet entre Petros et Petra6. Certains d'entre vous ont pu en voir cet été la traduction latine, inscrite sur la coupole de Saint Pierre à Rome : Tu es Petrus et super hanc petram ecclesiam meam ædificabo. Jeu de mots toujours, mais pas parfait... C'est le français qui va le plus loin, puisqu'il donne une homonymie parfaite : Pierre / pierre. Mais dans les langues germaniques, c'est une catastrophe : en allemand, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen ; en anglais, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Et pourtant, quelle que soit la langue, nous savons ce qui se joue dans ces mots : c'est bien plus qu'un jeu de mots, c'est la Primauté de Pierre et donc tout le destin de l'Église.

Conclusion

Pendant longtemps la Septante et la Vulgate n'ont pas suscité de vocations en Europe occidentale : c'est la Réforme qui lance le grand mouvement de traductions, avec l'idée que le vulgaire doit avoir accès aux textes sacrés, alors que prévalait l'idée que c'était aux ecclésiastiques, qui avaient reçu la formation nécessaire, de lire le texte pour ensuite l'expliquer aux fidèles. La sola scriptura, «l'Écriture seule», est une des grandes revendications de Luther, qui affirme que la Bible doit être l'autorité ultime pour les Chrétiens, tandis que les catholiques insistent sur le rôle de l'Esprit Saint dans la transmission de la parole révélée.

À cette époque, la question de la fidélité de la traduction ne se posait pas encore, mais plutôt de la fidélité aux textes. Comment peut-on être le plus possible fidèle à l'enseignement biblique : en écoutant celui qui a lu le texte et tente de l'expliquer ou en lisant soi-même, au risque de grosses erreurs d'interprétation ? Il est difficile pour nous aujourd'hui de répondre à cette question, puisque, comme fidèles, nous allons à la messe écouter le prêche et en même temps rien ne nous empêche de lire nous-mêmes le texte sacré dans l'une des nombreuses traductions disponibles. Donc la question n'est peut-être pas tant de vouloir traduire fidèlement le texte biblique, mais peut-être d'être fidèle à ce qu'il nous révèle. Car la Bible est bien plus qu'un simple texte, c'est la parole du Seigneur, et on le sait, ce n'est pas la barrière des langues qui l'arrête7...

S. P.

Index du numéro.

Aumônerie catholique

Aumônerie catholique