La personnalité du diable

Paul-Victor Desarbres

...sed perseverare diabolicum

Ce qui heurte dans la figure de la tradition biblique que constitue le diable, c'est bien l'idée d'un être tout entier tourné vers le mal — combien d'objections morales voit-on à cela ! C'est aussi l'idée d'une créature spirituelle, d'un être à part entière (à l'origine, un ange) — combien d'objections rationnelles !

Ainsi se trouve posée la question de la personnalité de cette figure de la tradition, qui en sous-tend une autre : y avons-nous quelque chose à apprendre ? N'est-ce pas qu'une créature-repoussoir?

Il semble tout d'abord important de répondre d'emblée à toute une série de malentendus et de fantasmes : la foi catholique n'est pas une croyance au diable. Mais dira-t-on, elle prend avec sérieux le problème du mal, qu'elle envisage sous le sceau du mystère (précisément pas celui du secret ou du non-dit). Le mal est un mystère, c'est à dire que c'est une chose dont nous pouvons comprendre des données essentielles à l'aide de la foi, mais que nous acceptons de ne jamais connaître en totalité. Surtout, c'est un mystère à comprendre dans le cadre de la foi qui offre la Rédemption à chaque homme.

L'ange du mal

Le Symbole de Nicée-Constantinople fait clairement référence à Dieu comme «factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium». Nous pensons que nous n'avons pas connaissance du monde en sa totalité, qu'il existe un «univers visible et invisible», pour reprendre la traduction liturgique francophone. Ainsi l'idée d'êtres invisibles et purement spirituels, c-à-d. celui des anges est-elle posée dans la foi catholique.À cela s'ajoute la tradition qui nous en donne des noms, nous en raconte l'histoire — terme paradoxal, s'il en est, pour des créatures spirituelles ! Il s'agit d'une histoire en deux actes, qui ressemble à celle de l'humanité, en plus définitif.

Tout d'abord, on parle de création des anges. Il faut s'y arrêter un peu, et noter d'emblée qu'il s'agit de créatures, et non pas de divinités secondaires. Dieu n'est pas schizophrène, à la fois Dieu et «un peu» diable. Si le récit de la Genèse parle d'une création antérieure à l'humanité, il situe bien cette création au sein d'un vaste ensemble ; nous ne pouvons comprendre l'existence de tels esprits sans considérer l'existence de matière; nous ne pouvons séparer l'idée du ciel et celle de la terre. Ensuite, il faut noter cette fonction désignée par le terme ange : messager — un être totalement au service de, qui n'a pas de message propre. Enfin, il faut noter qu'il s'agit d'êtres ayant intelligence et volonté, c'est à dire d'êtres capables de choix radicaux, vu leur liberté radicale et leur connaissance de ce qu'implique leur choix. Le diable n'est pas un gri-gri auquel a été attribué le mauvais rôle; c'est l'être d'un seul choix, éternel et définitif: nous ne sommes pas sur le plan de la psychologie, mais sur celui de la métaphysique.

De telles conceptions à propos de la nature des anges peuvent paraître choquantes au sens où elles défient un certain anthropocentrisme confiant (trop confiant ?) dans l'esprit humain. Mais si l'on considère ces êtres sous l'angle de leur fonction, l'on est forcé de constater qu'il sont des instruments dans la relation de Dieu à l'humanité, et ne diminuent en rien la valeur de l'homme.

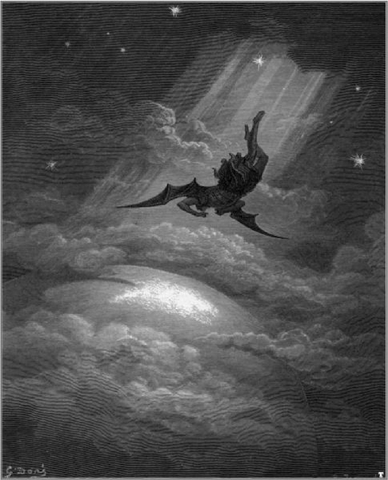

Ensuite, on parle de chute des anges. Il faut entendre cela

comme un évènement contemporain de leur création, une sorte

de choix brutal, définitif, conscient et immédiat que permet

seule la spiritualité de leur nature : avec Dieu, ou contre.

Ensuite, on parle de chute des anges. Il faut entendre cela

comme un évènement contemporain de leur création, une sorte

de choix brutal, définitif, conscient et immédiat que permet

seule la spiritualité de leur nature : avec Dieu, ou contre. Avant d'aller plus loin dans la compréhension de tout cela, nous pouvons déjà comprendre que si l'homme est parfois inexplicablement mauvais, le Mauvais n'est pas homme. Le Mal, dans la foi chrétienne, ne ferme pas la porte à l'espérance humaine. Le pire des hommes reste un pauvre diable, même s'il a «commis tous les crimes possibles». La prise en compte du diable dans la perspective de la foi chrétienne est tout sauf une réduction de l'espérance. «L'homme n'est ni ange, ni bête» disait Pascal.

Refus de Dieu et volonté du mal

Ce qui caractérise donc la figure du diable et des anges révoltés, c'est une étonnante et inquiétante fixité dans l'opposition, une sorte de refus perpétuel, d'imperméabilité à toute grâce. On aurait tendance à parler d'êtres «parfaitement mauvais». Le diable est ainsi devenu l'emblème du refus défintif de Dieu, refus qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher du «péché contre l'Esprit»1 dont les hommes sont capables. Le péché d'un esprit est péché contre l'Esprit, au sens où il est le refus de Dieu, malgré la perfection de liberté et d'intelligence qu'accompagne la réception de l'Esprit, et se trouve par là même définitif. Car si la chair est faible, l'esprit est parfois fort au plus mauvais sens du terme, ce qui en dit long sur le prétendu mépris du corps dont serait responsable la tradition chrétienne. On ne peut rien contre le refus pleinement conscient de Dieu, on ne fait pas le bien de quelqu'un contre son gré, même si l'on doit tout faire pour aider son prochain et témoigner. On le voit, avec le mystère de la personnalité du Malin, l'on approche le mystère de la personne et de son rapport au mal.

Se pose dès lors un problème que la psychologie et la philosophie humaine auraient peine à résoudre: la volonté du mal. Difficile de penser une volonté du mal d'un point de vue strictement humain. Déjà, cela apparaît chez les auteurs antiques, du « personne n'est méchant volontairement » dans la bouche du Socrate de Platon, au «video meliora, pejora sequor» de la Médée de Sénèque. Comment expliquer que certains êtres choisissent parfois délibérément le mal, c'est-à-dire ce qui nuit aux autres et à eux-mêmes? À cet égard, la figure mythique de Médée constitue un mystère qui fascinait toute l'Antiquité. Saint Thomas d'Aquin dit lui-même: «nemo peccat nisi nolens», mais reconnaît bien l'existence du diable. Aussi la personne même du diable est-elle problèmatique, et à certains égards impensable. Il faut ici poser une limite: nous n'avons pas à penser à la place d'un ange, et encore moins du diable. En d'autres termes: la foi nous invite à penser la recherche du mal comme radicalement autre; elle n'explique pas le mystère du mal; elle en définit des contours bien précis, en dessine l'esprit, mais elle n'explique pas une telle volonté qui est au fond ramenée au mystère de la personne spirituelle.

Le diable signerait donc l'échec de toute tentative purement rationnelle de compréhension du mal.

La résistance à la grâce

Le titre, appliqué à Satan, de «prince de ce monde» (Jn, 12, 31; 14, 30) est d'abord à comprendre dans le contexte johannique de l'opposition monde/lumière; il ne peut s'agir, précisément, d'une opposition matériel/spirituel. Il est sans doute permis de sous-entendre: «celui qui n'est prince que de ce monde».Ce titre ne désigne pas Satan comme une sorte de Dark Vador sorti des cartons de Georges Lukas. Il est en soi restrictif: il désigne un être qui s'est privé d'une dimension — celle de la grâce. On peut aussi dire qu'il porte sur le monde non conscient de sa Rédemption. Cela se voit fort bien dans l'épisode de la tentation du Christ au désert (Lc, 4) : les première et troisième propositions que fait le diable sont des tentatives de détourner le pouvoir de Dieu (au sens étymologique de perversion); la deuxième est presque un aveu d'impuissance perceptible au sein même de la puissance: que peut faire le Malin face à une personne qui place son Père au-dessus de tout? Son pouvoir se réduit à chercher à instrumentaliser ce qui vient de Dieu, ou à brasser les ambitions du «monde».

Le royaume qu'il propose au Christ n'est, pour reprendre l'expression de Pascal, qu'un «royaume de concupiscence». Il y a, dans la figure du diable, une incontestable dimension de repli. Riche enseignement pour tout croyant, qui peut comprendre pourquoi il faut être bien dans le monde mais ne surtout pas se limiter à être du monde!

Le monde est aussi, suivant le prologue de Saint Jean, ce qui fait obstacle à la lumière. Ainsi le «prince de ce monde» est-il aussi «Prince des ténèbres». Cela constitue un autre élément important en terme de personnalité. L'ombre n'existe que par rapport à la lumière, lumière à laquelle elle fait obstacle. Le diable est l'obstacle spirituel, ou plutôt l'esprit d'obstacle. Pour parler en termes thomistes, Dieu seul est au plein sens du mot, les créatures existent (elles tirent leur être de Dieu), le diable, quant à lui, résiste, et pose ainsi un mode d'être tout à fait particulier: ni essence, ni existence, mais résistance. Bien plus âpre que l'entêtement humain, qui n'est parfois même qu'un simple aveuglement, ce que l'on appellerait la persévérante résistance constitue un trait essentiel de toute réflexion sur le diable, qui ne doit être qu'une réflexion mesurée, grave, mais pudique, sur le refus de Dieu. L'esprit du mal n'existe que comme concurrence désespérée à l'Esprit qui seul fait vivre.

On pourrait tirer bien des conclusions de propos sur l'esprit du mal, du moment qu'on cherche par là à comprendre le véritable Esprit de bonté: la nôtre sera qu'un tel refus définitif et assumé de toute réconciliation doit inspirer a contrario en nous un esprit de réconciliation. Et c'est ainsi que l'on peut dire, conscient de la gravité pour l'homme de ses refus face à Dieu et donc face à son prochain et à lui-même, mais plein de l'espérance qui lui est proposée sans relâche: « Laissez-vous réconcilier avec Dieu».

P-V. D.

Index du numéro.

Aumônerie catholique

Aumônerie catholique