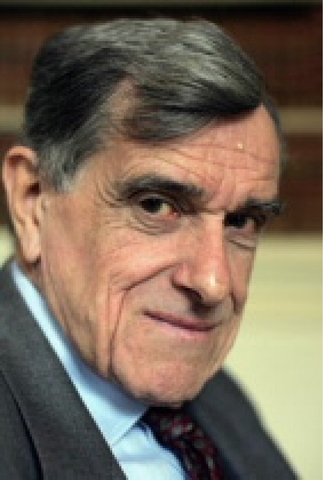

René Rémond, au revoir

Raphaël Spina

1918-2007

Le tala engagé, l'Histoire et la science politique

Il était , pour combien d'entre nous, un vieux souvenir de prépa, une vieille connaissance dont les manuels et les ouvrages d'Histoire ont marqué nos premiers pas dans l'ère des concours. C'était lui-même une figure historique de l'École, participant actif de l'aumônerie et de la Résistance normalienne, animateur national de la vie étudiante chrétienne dans les durs temps de guerre, puis caïman, et bien plus tard, président de l'Association des archicubes — une fonction qu'il tint à assumer près de quinze ans (1989–2003), quand les charges ne lui manquaient pas. Il fut encore plus longtemps l'âme de Science Po. Il restera l'un des plus grands historiens et politologues français, et pour le grand public un commentateur attitré des soirées électorales. En même temps qu'un citoyen engagé, représentant d'une certaine idée de la politique, où la prédominance de l'humanisme est possible, comme la compatibilité de convictions fortes avec la lucidité. Enfin il fut toute son existence attaché à un christianisme de raison, de dialogue et d'ouverture. Avec la disparition de l'historien internationalement reconnu, du pédagogue et du frère de foi, sûrement sommes-nous nombreux à avoir perdu plus qu'un auteur de nos bibliothèques.

Il est parti quelques jours après Pâques, quelques jours avant le

premier tour d'une présidentielle — appelée elle-même à renouveler une

génération politique et à clore un long cycle ouvert en 1974. Faut-il voir

là un signe, comme si la Providence avait repéré ce moment pour clore une

riche existence qui prit tôt pour balises la foi catholique, l'engagement,

et la rénovation du savoir politique ?

Il est parti quelques jours après Pâques, quelques jours avant le

premier tour d'une présidentielle — appelée elle-même à renouveler une

génération politique et à clore un long cycle ouvert en 1974. Faut-il voir

là un signe, comme si la Providence avait repéré ce moment pour clore une

riche existence qui prit tôt pour balises la foi catholique, l'engagement,

et la rénovation du savoir politique ?Quelques jours avant la fin de cette Grande Guerre qui ouvre « notre Siècle », René Rémond voit le jour à Lons-le-Saulnier, le 30 septembre 1918. Cette figure intellectuelle parisienne n'oubliera pas son Jura d'origine : sur son épée d'académicien figurait le blason de sa ville natale. Pour ses jeunes années, il évoquera l'influence de sa mère dans l'affirmation de sa foi, la gentillesse des prêtres qui mettent leurs bibliothèques au service de sa formation intellectuelle. Dans le roman familial, son oncle l'a-t-il aussi marqué ? Mgr Paul Rémond est évêque de Nice de 1930 à 1963, un personnage de longévité et d'envergure1 ! À Paris, le jeune homme étudie au lycée Carnot, à Condorcet, à Louis-le- Grand. Il milite déjà, à la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), où il rencontre Josette, sa future femme. Brillant admissible à la rue d'Ulm, il n'échoue que de peu. Sans doute pour un mobilisable, le mois de juillet 1939 n'est-il pas le plus propice à passer sereinement les épreuves.

Soldat, il vit la débâcle, apprend l'Armistice. Les Allemands se retirant de quelques départements, il n'a que la satisfaction le 4 juillet 1940, de participer à la première libération de Clermont-Ferrand, et de remettre les trois couleurs sur le toit de la caserne du 92ième R.I.2 Il est démobilisé en octobre 1941. Il revient habiter dans le XVIIième arrondissement de Paris occupé, reprend la Khâgne à Louis-le-Grand. Cette fois-ci est la bonne : il est de la promotion 1942.

L'École où il rentre est prise dans la tourmente de l'Occupation, et des ambiguïtés inhérentes à l'existence d'un État français dictatorial et collaborateur. Le directeur, le distingué latiniste Jérôme Carcopino, vient de servir la Révolution Nationale comme ministre de l'Éducation, de novembre 1940 à avril 1942, épurant les républicains et les francs-maçons, appliquant le statut des Juifs, mais évincé lorsqu'il se refuse à pousser trop loin la remise en cause de la laïcité. À l'École, si Carcopino n'a rien d'un collaborateur et intervient ça et là pour rendre service ou pour conjurer le STO, les élèves contestataires sont vivement désapprouvés, les conscrits doivent prêter serment de n'être ni d'origine étrangère, ni israélites ni francs-maçons, les condisciples juifs ne sont plus admis que sur une liste « bis » et interdits d'agrégation3. René Rémond évoquera sa première rencontre avec J. Carcopino, le matin du 8 novembre1942 : alors que l'École bruit de la nouvelle du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, le directeur n'y fait pas une seule allusion. Toutefois, il témoignera en sa faveur après la guerre.

La Résistance côté cour aux Ernests

L'École a vu sortir de ses rangs des chefs du collaborationnisme4. Mais qu'en ces années noires, le noble cloître se distingue d'abord comme pépinière de résistants, cela est hors de doute, et les Allemands seront les derniers à s'y tromper5. Ne compte-t-on pas jusqu'à 20 % de résistants parmi les élèves en cours de scolarité, pour une aventure clandestine risquée qui a rarement vu s'engager plus de 3 % de la population ?! Dans la thurne de l'élève Rémond, sur les six colocataires, ils sont quatre à agir séparément dans la Résistance.

Ce conscrit est préparé à la réflexion politique par son militantisme d'avant-guerre dans une JEC très antinazie, par l'unanimité antimunichoise dans sa famille, par la tradition dreyfusarde de l'École et son atmosphère fort propice à l'entrée en résistance. Fin de la zone sud, désastres allemands à Stalingrad et en Afrique du Nord, création de la Milice, instauration du STO qui s'étend aux étudiants et met toute l'École en émoi, le tournant de 1942-1943 est riche en événements portant les élèves à réflexion. Mais les valeurs ou l'urgence ne poussent pas seules à l'action, il faut des aides, des témoins pour montrer le chemin. En juin 1943, l'ex- prince tala André Mandouze (L 1938) vient à Ulm discourir de l'« engagement du chrétien ». René Rémond et ses amis ignorent que le bouillant catholique de gauche est à Lyon le bras droit du R.P. Chaillet à la tête du Témoignage Chrétien clandestin. Mais son appel ouvert à la révolte ne laisse pas de doute quant au côté duquel penche son coeur — ni sur celui où les leurs doivent pencher : « Pour un bon nombre de mes camarades astreints au STO, [sa conférence] fut libératrice ; elle leur a apporté des éléments de réflexion et proposé une issue, allait jusqu'à indiquer quelle filière suivre pour rejoindre le maquis. S'ils ne l'avaient pas entendu, ils n'y seraient peut-être pas partis. Combien y eut-il ainsi d'engagements, d'appels ? »

René Rémond s'engagera donc, préparant l'agreg côté jour et faisant du renseignement côté nuit. Avec quelques amis talas, il entre au service du mouvement Ceux de La Résistance, et va repérer dans la région parisienne les zones où les Allemands pourraient installer leurs avions et leurs fusées V1.

C'est l'époque aussi où le brillant caïman de philosophie Stéphane Piobetta franchit les Pyrénées en compagnie du cacique général Jean-Pierre Danaud et, refusant pour mieux pouvoir se battre la proposition de de Gaulle d'entrer au service du gouvernement d'Alger, va trouver la mort sur le front italien6. Depuis le labo de chimie rue Lhomond, les Pr. Raymond Croland et André Piganiol animent le réseau Couleuvre. Robert Salmon (L 1941, juif converti au catholicisme) aide des étudiants majoritairement chrétiens à fonder Défense de la France dans le sous-sol de la Sorbonne. Maurice Clavel gagne le maquis de Chartres dont il sera un des libérateurs, et entame une trajectoire riche et complexe le conduisant du pétainisme au gaullisme puis au gauchisme chrétien. Jean-François Revel (L 1945), qui affiche un peu trop haut ses convictions contestataires, a la peur de sa vie quand des condisciples déguisés en agents gestapistes débarquent dans sa thurne lui apprendre la prudence à coup de canular. Henri Plard passe trois mois à Drancy pour avoir porté l'étoile jaune en solidarité alors qu'il est protestant. À Science Po, futur fief de René Rémond, le R.P. Beirnaert n'est pas le dernier à pousser à la lutte. Et en ces jours-là, combien d'anciens normaliens au plus hauts sommets de la Résistance, Raymond Aron et Stéphane Hessel à Londres, Jean Cavaillès philosophe fusillé, Pierre Brossolette autre cacique suicidé sans avoir parlé, Jean Prévost l'écrivain mort armes à la main au Vercors.

Et en ces jours-là comme au temps de Noé, rue d'Ulm on songe à sa carrière, on se marie, on écoute les conférences, on passe l'agrégation, on commence ses mémoires et sa thèse, sauf que cette fois, pour R. Rémond et ses amis, le Déluge est déjà là.

La Résistance côté jardin

Son action clandestine a un complément public. À son admission, il entre au secrétariat général de la JEC. En 1943, il en est responsable national universitaire, le principal dirigeant avec son ami le secrétaire général André Rauget. Le duo est de ces responsables plus politisés par qui la JEC entre en dissidence après une phase de flottements. Elle est désormais en contact avec la Résistance au niveau des secrétaires nationaux et fédéraux, les deux amis rencontrant fréquemment les résistants catholiques dont Mandouze dans un appartement qu'ils ont loué ad hoc. Face aux drames de conscience engendrés par le travail forcé en Allemagne, la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) met plutôt l'accent sur la solidarité avec les ouvriers précocement expédiés outre-Rhin et sur le travail missionnaire à aller accomplir parmi eux, la JEC éclaire ses troupes sur le risque d'apporter une aide involontaire à l'Allemagne nazie. Plus de jécistes peupleront en proportion les maquis que de jocistes, mais l'essentiel fut d'abord d'éduquer les consciences et les responsabilités7. En mai 1944, avec « Défense de l'Université », un retentissant éditorial conjoint des deux jeunes gens dénonce la campagne collaborationniste contre l'Alma Mater. Ils y décèlent que Darnand s'en prend à un corps intermédiaire qui contrecarrerait ses ambitions d'établir un régime totalitaire à la française, dont sa Milice serait parti unique. Ils dénoncent aussi le pouvoir « quasi-dictatorial » des Comités d'Organisation économiques, confirment l'interdiction d'entrer aux Equipes Nationales pétainistes. La hiérarchie leur reproche d'être trop intransigeants et de faire trop de « politique ». Quant au vieux Maurras et à l'Action française, ils redoublent d'attaques contre la JEC.

Dans la France libérée, René Rémond n'en a pas fini avec la JEC. En 1946, au congrès de l'UNEF à Grenoble qui rédige la charte de référence du syndicalisme estudiantin pour soixante ans, un délégué jéciste fait adopter le célèbre article premier qui redéfinit durablement l'étudiant comme un « jeune travailleur intellectuel » : il s'appelle Jean-Marie Lustiger. La même année R. Rémond est partie prenante de la création à Paris du Centre de Documentation et d'Information, premiers pas de la JEC vers une présence internationale ; il en est élu Secrétaire Général. Le CIDI engendrera la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (JECI). Création durable : elle a fêté ses 60 ans le 9 Septembre 2006 en sa présence. Entre-temps, dans les années 1960, René Rémond avait aidé à redéfinir la mission de la JEC après Vatican II.

Le caïman d'Ulm, l'oracle de Sciences Po et le taxinomiste des droites

Jeune agrégé d'histoire, bientôt docteur ès lettres, l'archicube René Rémond est assistant en Sorbonne (1949), puis à la fac des Lettres de Clermont. Il aurait pu marquer l'École Pratique des Hautes Etudes, future EHESS : en 1946, à 28 ans, il se voit proposer par Lucien Febvre de l'aider à en fonder la VIième Section. Il décline l'offre du cofondateur des Annales, et préfère servir rue d'Ulm comme caïman. Il y prépare à l'agrégation une génération de grands de l'Histoire : François Bédarida, comme lui résistant catholique et historien de la guerre, Maurice Agulhon l'historiographe de la République et de Marianne, le sociologue Alain Tourraine, le médiéviste Jacques Le Goff. Il n'a pas fini de les retrouver comme associés au fil d'un demi-siècle de travaux. Mais c'est surtout Sciences Po qu'il va marquer de son empreinte, au point de se confondre avec l'institution. Dès 1947, il y dispense un enseignement. En 1956, il y devient directeur d'études et de recherches. De 1981 à fin janvier 2007, il est président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

C'est cette longévité rend inestimable l'ampleur de son apport à des générations d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs. « Les politologues Alain Lancelot ou Jean-Luc Parodi, et les historiens Jean-Pierre Azéma, Jean-Jacques Becker, Serge Berstein, Jean-Noël Jeanneney, Pierre Milza, Pascal Ory, Antoine Prost, Jean-Pierre Rioux et Michel Winock, sans oublier les futurs journalistes Alain Duhamel ou Michèle Cotta, et des responsables politiques aussi (Jack Lang), entreront peu à peu dans ce que l'un de ces historiens, Jean-François Sirinelli, appellera plus tard la “Rémondie”» (Thomas Wieder).

La vie politique continue. Comme beaucoup de catholiques de centre-gauche, René Rémond est séduit par l'expérience Pierre Mendès France (1954). Jusqu'à la fin de sa vie il reste fidèle aux impératifs du mendésisme : intégrité morale, discours de lucidité et de responsabilité, refus de mentir aux électeurs, volonté d'en appeler à leur raison plutôt qu'à leurs passions, à leurs peurs ou à leurs frustrations, attachement à la modernité, soucis humanistes ne s'encombrant pas d'orthodoxie doctrinaire. De 1954 à 1962, pendant la guerre d'Algérie, il combat l'usage de la torture. Contre la censure, il aide à diffuser le témoignage terrible du jeune scout routier Jean Müller, tombé en Kabylie, qui décrit les horreurs des deux camps et dénonce le colonialisme en chrétien.

Les attaques gaullistes contre « le régime des partis », les circonstances très controversées de la fin de la IVième République ont-elles marquées son jugement lorsqu'il pose le gaullisme en avatar contemporain du bonapartisme, dans son chef-d'oeuvre le plus célèbre qu'il publie en ces années-là ? À trente-cinq ans, il publie l'oeuvre de sa vie, rédigée discrètement, presque clandestinement, car ses maîtres auraient froncé les sourcils qu'il néglige sa thèse en cours8.

Un classique inusable

La Droite en France (1954), plusieurs fois rééditée, rebaptisée

significativement Les Droites en France (1982), actualisée par Les Droites

aujourd'hui (2005), est de ces livres qui marquent un avant et un après

dans l'histoire de la science politique. Salué aussitôt par les maîtres

François Goguel et Raymond Aron, et nonobstant que le sujet soit brûlant

dans une IVième République où la vie politique est autrement plus animée que

de nos jours, ce livre concis et limpide conquiert le public et jusqu'aux

politiques eux-mêmes, au point que ses conclusions sont devenus des lieux

communs.La thèse est connue : il y a non pas une mais des droites, dont la généalogie remonte à la Grande Révolution : les trois droites légitimiste, orléaniste et bonapartiste, qui se perpétuent durablement jusqu'au XXe siècle. La première est radicalement contre-révolutionnaire, d'inspiration cléricale, et voit dans la rupture de 1789 un châtiment divin ou une conspiration diabolique. La seconde, libérale, satisfaisant la bourgeoise et l'aristocratie éclairée, admet et défendu les conquêtes essentielles de 1789 : les libertés fondamentales de pensée, de parole et de vote, l'égalité civique, l'importance du jeu parlementaire, la limitation du pouvoir de l'État. Mais elle refuse de prendre en compte l'existence du problème social, rejette l'intervention de l'État fût-ce pour limiter les abus, les inégalités et les misères les plus criantes, se méfie des masses populaires et de leur intégration à la démocratie. La troisième, volontariste et très autoritaire, se réfère au peuple par un discours plébiscitaire, voire populiste ou démagogique. Elle refuse la révolution socialiste ou marxiste mais admet une certaine dose d'intervention étatique et de jacobinisme. Sans attachement excessif aux libertés, elle les bafoue à son gré et méprise les formations partisanes et l'équilibre des pouvoirs au profit de l'appel à un chef providentiel concentrant le pouvoir en ses mains9.

Peut-être peut-on certes avoir envie aujourd'hui de discerner davantage de trois droites. Dans ses piques régulières contre le livre, le P. Armogathe ne manque en tout cas jamais une occasion de militer en ce sens devant l'actuelle génération tala... !

Certains ont aussi reproché la tripartition rémondienne de ne pas faire assez de place au fascisme, qui recoupe le national-populisme hérité du bonapartisme et du boulangisme, mais s'en distingue par sa volonté d'encadrement totalitaire de la société, le rôle angulaire du racisme et de l'antisémitisme, son absence complète dans la Résistance10. Mais c'est dans le sillage de ce classique incontournable, les ouvrages récents s'inscrivent : ainsi en 1992 les trois volumes de l'Histoire des droites en France dirigées par son ancien élève Jean-François Sirinelli, historien de la Khâgne et des intellectuels. La compréhension actuelle des cultures politiques et de la variété interne des sensibilités dans les droites et les gauches serait impensable sans les travaux pionniers de René Rémond.

Historien et chrétien éclairé

Il y a les chefs d'oeuvres, il y a aussi les sommes utiles. Surtout lorsqu'il faut accumuler en deux ou trois ans une somme immense de connaissances sur presque tout en partant de presque rien. Combien de préparationnaires, de futurs normaliens, d'étudiants n'ont-ils pas commencé par ouvrir Notre Siècle, ou les trois volumes de l'Introduction à l'Histoire de notre temps ?

Il y a les sujets de prédilection. L'histoire religieuse d'abord. La monumentale Histoire de la France religieuse, qu'il dirige avec son ex-élève Jacques Le Goff, n'a pas fini de faire autorité. Il en écrira beaucoup d'autres. Intellectuel chrétien, il s'oppose à ceux qui, au nom du primat de la foi sur la raison, versent dans l'anti-intellectualisme et le fidéisme. Chrétien démocrate, sans conflit avec une laïcité apaisée, ses livres nourrissent une vision objective et équilibrée des conflits d'autrefois ayant mené à la conclusion du « pacte laïc », à Une laïcité pour tous (1998). Équilibre et nuance aussi lorsqu'il décrit de l'intérieur Les crises du catholicisme en France (1996), les heurts entre le Magistère et les esprits novateurs — ou après Vatican II, traditionalistes. Son premier mémoire de normalien en 1944, son premier livre en 1948 ont déjà pour héros Lamennais (1782–1859), pionnier du socialisme chrétien et précurseur incompris de la réconciliation entre Église et démocratie. Il reconstitue comment le sang commun versé pendant la grande guerre, la condamnation pontificale de l'Action française (1926), la forte part des catholiques à la Résistance ont levé le tabou interdisant à un catholique d'accéder à un poste politique de premier plan. Puis comment dans cette France sans tradition de parti confessionnel, où les chrétiens se répartissent d'ailleurs sur tous les plans de l'échiquier politique, la mise à jour de Vatican II, la réconciliation avec la démocratie et les Droits de l'Homme ont fait de valeurs figurant parmi Les Grandes Inventions du christianisme (1999) un patrimoine commun aux chrétiens comme aux autres : « ainsi la liberté de la personne, l'égalité entre l'homme et la femme, le devoir de solidarité à l'égard des faibles et des pauvres font partie aujourd'hui des valeurs communes. »

c]3cm

Une histoire

apaisée

c]6.5cm

apaisée

Défense et illustration d'une foi

pour aujourd'hui

pour aujourd'hui

On lui doit d'avoir insisté sur la différence fondamentale entre déchristianisation et sécularisation. Trop souvent, le premier concept entraîne des lamentations jérémiesques sur la décadence supposée de la foi, et sert de support polémique à la haine de la modernité sinon de la liberté de pensée, accusées de provoquer la ruine de l'héritage chrétien. Le concept de sécularisation des sociétés, beaucoup plus pertinent, et tout de même plus rassurant, désigne l'évolution progressive et séculaire dès le Moyen-Âge vers une distinction de la sphère publique et de la sphère religieuse. La religion n'est pas détruite ni évanouie, elle relève simplement désormais de convictions personnelles et du domaine privé. Certes la foi n'est plus autant répandue, le détachement est facilité du fait qu'elle n'a plus de caractère obligatoire, que des convictions concurrentes ou opposées sont maintenant possibles, ou simplement pensables. Elle se fait aussi moins voyante, et moins totalisante. Mais elle ne disparaît pas des sociétés contemporaines : assez de signes recensés par l'historien témoignent que l'imprégnation religieuse demeure, et que baptisés et pratiquants sont toujours restés majoritaires.

Écrivant sur L'Anticléricalisme en France de 1815 à nos jours (1976, rééd. 1999), René Rémond sait aussi distinguer la laïcité du laïcisme — cette attitude d'hostilité systématique à la religion qui va elle jusqu'à vouloir effacer les traces de son existence. S'il sait dialoguer avec des non-croyants, des laïcs, voire des libres-penseurs et des francs-maçons, René Rémond aussi réplique courtoisement et sagement aux critiques, que ce soit dans Le christianisme en accusation (2000), ou plus encore, dans Le Nouvel Antichristianisme (2005), où il répond plus directement à la vogue de Michel Onfray, et démonte les contresens historiques de son athéisme militant ou ses dénonciations infondées de la « morale judéo-chrétienne », vieilles héritières de certaines traditions nietzschéennes ou hédonistes. De 1965 à 1976, il préside déjà le Centre catholique des Intellectuels français. Chaque année, il organisait la « Semaine des intellectuels catholiques », un lieu où se recroisent bien des archicubes, souvent vétérans des combats de la Libération et de la décolonisation : des philosophes comme Étienne Borne, des historiens comme Henri-Irénée Marrou ou François Bédarida, et qui à présent soutiennent les orientations du Concile. En 2003–2004, lors de la résurgence soudaine d'un vaste débat sur le port du foulard musulman à l'école, il suggéra au chef de l'État la réunion de ce qui sera la commission Stasi. Membre de cette dernière, il ne se retrouvera pas cependant dans le texte de loi final adopté en 2004.

« Ce que la foi apporte à l'historien »

Assez discret sur lui-même, il s'est un peu livré dans un collectif interrogeant le rapport entre l'Historien et la foi (1996). Ce sont deux démarches différentes que de se livrer à l'analyse objective des réalités passées, et que de croire à une vérité enseignée par un magistère. Et si sa génération est déjà réconciliée avec l'exégèse critique, elle est interpellée par les zones d'ombre du passé de l'Institution ou les polémiques sur son présent, de ses rapports à certains régimes autoritaires à l'absence de démocratie interne.

« Ce que la foi apporte à l'historien », dans ce siècle difficile, c'est de le prémunir contre la tentation de tout expliquer par des systèmes totalisants, tels que l'idéologie marxiste, cette religion de substitution. C'est d'accroître en lui le sens de la durée. C'est de lui faire mieux saisir toute l'importance sociale du fait religieux, puisque la mission apostolique et universelle de l'Église fait forcément du message de Jésus un problème de dimension collective.

Ce que l'histoire apporte en retour à la foi, c'est de la prémunir contre l'intégrisme : il y a le noyau invariable de la foi, il y a ce que les siècles y ont ajouté. Affirmer que seule la messe de saint Pie V est orthodoxe, c'est croire que l'Église a erré seize siècles à la recherche de la véritable liturgie, et interdire définitivement à l'Esprit d'intervenir à nouveau dans la vie de l'Église. Enfin l'histoire apprend au réalisme, permet d'admettre que l'Église faite d'hommes comme les autres peut errer : « pourquoi ces fautes de gouvernement porteraient-elles à douter de la réalité de Dieu ? »

Historiciser le présent

Autre champ de bataille : fonder la connaissance scientifique de l'histoire contemporaine. Dès 1957, dans un article-manifeste, il se livre à un « Plaidoyer pour une historie délaissée », qui engage ses collègues à s'occuper de l'étude d'une Entre-deux-Guerres encore brûlante. Il ne nie pas sa dette et son admiration pour l'École des Annales, qui avec Marc Bloch a rompu avec l'ancestrale histoire événementielle ne s'occupant que des rois, des cours, des batailles et des traités. Mais il regrette qu'à l'excès inverse, le culte de la « longue durée » ne permette pas de saisir la portée des soubresauts de la vie politique, et que la trop forte prépondérance des phénomènes financiers, économiques et sociaux se fasse au détriment du culturel et du politique. Avec Alfred Grosser, Jean-Baptiste Duroselle, Raoul Girardet, Maurice Duverger et Jean Touchard, nés comme lui à la fin de la Grande Guerre, René Rémond s'engage dans l'historicisation du Politique et du temps présent. Leur génération fait de la rue Saint-Guillaume son premier bastion. Encore en 1988, dirigeant le collectif Pour une histoire politique, René Rémond souligne que bien des champs restent à explorer.

Il est aussi en 1979 le premier président de l'Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP), successeur du Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale fondé dès l'automne 1944. Une génération d'historiens adultes au moment des faits cède à une jeune garde qui renouvelle les problématiques de l'histoire de Vichy et de l'Occupation. Car la décennie-tournant 1970 vient de voir la redécouverte du génocide des Juifs, longtemps au second plan et à la spécificité mal perçue, et celle de la réalité de Vichy — pas une parenthèse de l'histoire, encore moins une tentative humanitaire de protéger les Français, mais un projet cohérent et réfléchi de profiter de la défaite pour instaurer une dictature xénophobe, antisémite et d'ordre moral, et qui a activement sollicité une collaboration illusoire avec un vainqueur qui n'en voulait pas. Jusqu'en 1990, René Rémond préside une pépinière de recherches dont dépend largement notre savoir actuel sur un des plus noirs épisodes du passé.

Un mois de mai à Nanterre

Il est aussi titulaire dès 1964 de la toute première chaire d'Histoire du XXième siècle créée en France, à la tout aussi neuve Université de Nanterre, à peine fondée et bien pourvue en locaux neufs, en professeurs novateurs11 — et en étudiants révoltés avides de changer la société et la vie. René Rémond est aux premières loges, là d'où tout va partir. Le 2 mai 1968, dans le cadre d'une « journée anti-impérialiste », les amphis sont occupés, et bien que Daniel Cohn-Bendit ait refusé le soutien des « Maos » de la rue d'Ulm, les incidents se multiplient vite : le cours de René Rémond est une des premières victimes d'un mois historique ! Empêché de parler, il doit quitter la salle sous les huées. Un corps enseignant désavoué par ses étudiants, le choc est rude pour lui et ses collègues. Dans l'après-midi, décision est prise de fermer l'Université jusqu'aux examens. Dans la nuit, les étudiants quittent Nanterre et l'épicentre se déplace vers le Quartier latin. La suite est connue. Le prolongement l'est moins. Tout ne s'arrête pas après le dernier jour de mai 1968. Tandis qu'en 1971 le centenaire de la Commune tourne à l'émeute dans la rue d'Ulm mise à sac, à Nanterre, après des incidents violents, Paul Ricoeur doit démissionner de la présidence de Paris-X.

René Rémond assume la succession. Il doit déployer toutes ses capacités d'autorité et de fermeté, mais aussi de compétence et d'ouverture, pour restaurer avec les activistes «un minimum de dialogue rationnel », leur faire entendre «un langage de sagesse ». S'il appartient à ces plus de 30 ans dont le mouvement se méfie, et qu'il est trop rationnel, non-violent et nuancé pour embrasser ses effusions romantiques, l'homme n'a rien d'un conservateur inapte à comprendre leur point de vue. Et au rebours du vieil autoritarisme, dans La Règle et le consentement (1979), il exposera que l'université est une microsociété à régir selon les mêmes exigences démocratiques que la société civile. « Je suis à la fois un auteur et un enfant de 68. J'y ai été et ça m'a changé [...] 1968 a enraciné mes convictions démocratiques. » S'il a la vertu du compromis, il a aussi celle de l'autorité bien réglée : le service militaire et la guerre lui ont appris à commander les hommes ! Il est en même temps premier vice-président de la conférence des présidents d'Université (1974–1976), toute une responsabilité à l'heure du défi de la démocratisation massive de l'enseignement supérieur, de la fin de l'Université napoléonienne, de l'éclatement de la vieille Sorbonne et de la mise en place de l'autonomie des Universités. En 1976, il quitte la présidence, mais enseigne encore à Nanterre jusqu'à sa retraite en 1986. Il en aura fait une grande université, et un bastion des sciences humaines et politiques.

Janvier 2006, le témoin et l'historien en colloque au Sénat12

Janvier 2006, le témoin et l'historien en colloque au Sénat12 Un personnage officiel ?

Dire qu'il quitte alors la vie active serait une distorsion des mots. Plus que jamais il enchaîne les colloques, les tables rondes, les jurys de thèse, les préfaces, les ouvrages. Il aurait mis la main en tout à 94 livres, dont une trentaine de son oeuvre, sans compter ses articles dont fourmillent L'Histoire, La Croix, Le Monde, les grands journaux ou les revues spécialisées (la Revue Historique qu'il dirige de 1973 à 1998). Il aurait accepté de prononcer plus de trois mille conférences dans sa vie. Il vivait d'un emploi du temps bien rempli, scrupuleusement réglé, minutieusement respecté.

Mais il n'a rien de l'érudit en sa tour d'ivoire, ni du savant initié aux formules obscures. Il est aussi un familier des Français. Car il est également l'universitaire français à avoir sans doute accordé le plus d'interviews. Et ses concitoyens le connaissent tôt comme un habitué des soirées électorales. Son langage limpide et synthétique était apprécié. Si la politique n'est pas chose rationnelle, il ne désespérait pas de l'expliquer rationnellement, de faire comprendre, sur le moment même. Ses commentaires tentent d'éclairer ses concitoyens en replaçant l'actualité dans la perspective historique, de comparer aux résultats précédents, de dégager les enjeux de l'événement, et sa signification dans le long terme. Ses trente ans de commentaires concis et objectifs (personne ne parvient jamais à deviner ce qu'il a voté le jour même), cette recherche de la vérité et de l'intelligibilité, son calme contrastent avec la passion inévitable des plateaux. Il sert d'élément modérateur. « Et lorsque le ton montait dans les soirées électorales et que ça tournait mal parce que Georges Marchais faisait un numéro, on faisait donner René Rémond, ça calmait tout le monde. » (Alain Duhamel)

Récemment encore René Rémond commentait le 21 avril 2002, la fusion-dilution sans précédent des différentes droites en un seul parti au demeurant composite, le referendum sur la constitution européenne (dont le résultat déçut en lui le vieil européen convaincu), l'approche de l'échéance présidentielle. Début 2006 au Sénat, il préside un colloque visant à historiciser les toutes proches « années Giscard » : à ses côtés, l'ancien Président apporte lui-même ses souvenirs et ses commentaires après chaque intervention, aux côtés de grandes figures de ces années telle Simone Veil. Alors que les passions s'éloignent à peine.

Il était devenu un notable de la République. Soucieux de réduire l'hiatus entre l'histoire et le journalisme, il préside longtemps le jury d'entrée du Centre de Formation des Journalistes. Il siège aussi dans plusieurs instances de l'audiovisuel : on l'a vu au Comité des programmes de télévision, au Conseil d'administration de l'O.R.T.F., à celui de Radio France et d'Antenne 2. Mais de 1975 à 1979, il siège aussi au Conseil supérieur de la Magistrature. En 1996, devient vice-président du Haut Comité pour la Réforme de la procédure criminelle. Il était grand officier de la Légion d'Honneur ainsi que de l'Ordre national du Mérite, commandeur des palmes académiques ainsi que des arts et des lettres. Et à qui se demanderait pourquoi diable il pouvait bien être aussi commandeur du mérite agricole, c'est qu'il s'est intéressé de longue date à la formation des cadres du monde rural et a présidé l'Observatoire national de l'enseignement agricole (1996–2004) ! En juin 1998, l'Académie Française le choisit sans rival sérieux pour succéder à Michel Debré et François Furet au premier fauteuil13. En 1988, il avait reçu le Grand Prix National d'histoire. En novembre 2000, à l'Unesco, un diplôme honoris causa lui est remis à l'occasion du 125e anniversaire de l'Institut Catholique. Membre de l'Académie pontificale des sciences sociales, il est aussi reconnu et décoré par la Belgique, la Pologne, l'Italie. Last but not least, il est Président de l'Association des anciens élèves de l'École normale supérieure de 1989 à 2003.

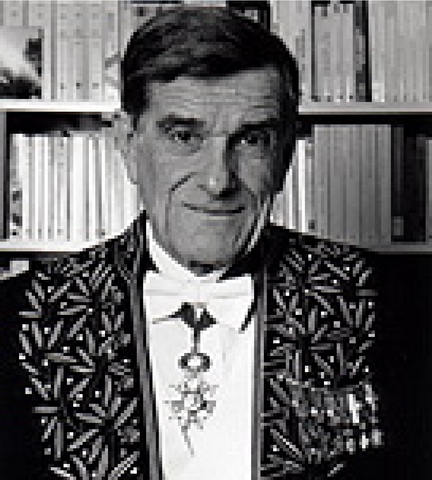

En habit vert, 1998

En habit vert, 1998 On savait qu'on pouvait lui faire confiance. Homme de compétence et d'honnêteté, il met ces vertus au service de la préservation du patrimoine, en présidant le Conseil supérieur des archives après 1988, ou en assumant en 2003 une mission sur les monuments historiques dont le patrimoine religieux. En 1990, l'État lui commande un rapport sur le fameux « fichier juif » à peine retrouvé aux archives nationales. Sa commission dément les fantasmes exagérés sur les « archives cachées », en démontrant qu'il ne s'agit pas en fait du recensement des Juifs effectué à l'automne 1940 en vue de la persécution (incompatible avec la restauration de l'égalité républicaine, il fut détruit en 1949) mais d'un fichier d'après-guerre recensant arrêtés et disparus en vue d'indemniser les familles. Certains refuseront de le croire et croiront bon de stigmatiser les « historiens d'État »... Encore plus délicat, en 1990, le Primat des Gaules, Mgr Decourtray, lui ouvre les archives de l'archevêché de Lyon pour faire pleine lumière sur le vaste réseau de complicités ecclésiastiques ayant permis au milicien Paul Touvier de se cacher des décennies puis d'obtenir sa grâce présidentielle en 197214. Cité par l'avocat général, il témoigne au procès qui le condamne en 1994 pour crimes contre l'humanité. En 1999, il préside le premier colloque sur la SNCF pendant la guerre, passant scientifiquement au crible une institution souvent plus compromise que l'héroïsme des cheminots résistants n'avait permis de s'en rendre compte.

Il était critique envers les lois mémorielles, de peur qu'elles ne débouchent sur l'institution d'une histoire officielle par les députés : « Leur légitimité de représentant du peuple souverain ne leur confère pas de compétence particulière sur des sujets qui exigent une investigation prolongée. » La coupe est pleine avec le vote à la sauvette de la loi du 23 février 2005 et de son fameux article 4 prétendant imposer un enseignement scolaire des seuls « aspects positifs » de la colonisation. Il rédige Quand l'État se mêle de l'Histoire, et prend la présidence de l'association « Liberté pour l'Histoire », qui regroupe jusqu'à 700 historiens, engage le combat victorieux pour l'abolition de la disposition15, et publie un manifeste retentissant. Plus encore que le corps du texte, il faut citer le préambule, qui dans sa concision ferme peut servir de charte à tout historien :

« Émus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l'appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs, nous tenons à rappeler les principes suivants : L'histoire n'est pas une religion. L'historien n'accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il peut être dérangeant. L'histoire n'est pas la morale. L'historien n'a pas pour rôle d'exalter ou de condamner, il explique. L'histoire n'est pas l'esclave de l'actualité. L'historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n'introduit pas dans les événements d'autrefois la sensibilité d'aujourd'hui.

L'histoire n'est pas la mémoire. L'historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits. L'histoire tient compte de la mémoire, elle ne s'y réduit pas. L'histoire n'est pas un objet juridique. Dans un État libre, il n'appartient ni au Parlement ni à l'autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l'État, même animée des meilleures intentions, n'est pas la politique de l'histoire. »

L'académicien dans le métro

Ce dimanche 9 juillet 2006, il s'inaugurait dans le VIième arrondissement une place Michel-Debré, à quelques encablures de la FNSP et de l'ENA que fonda le père de la constitution de la Vième République, en présence d'historiens, de personnalités historiques et politiques, et du Président de la République qui allait s'envoler juste après pour la malheureuse finale de Berlin. La cérémonie terminée, je cherchais le métro pour aller fureter au marché du livre de la porte Brancion. Je n'avais pas prévu de reconnaître René Rémond sur le quai de la ligne 4, ni prémédité de me retrouver dans le même wagon que l'illustre personnage. L'émotion, la timidité, l'hésitation à l'aborder cédèrent à la commune qualité d'archicube, à la passion partagée de l'Histoire, et à l'intense admiration pour l'homme. Soixante promotions d'écart ne génèrent en rien son accessibilité et sa gentillesse, pas plus que son parcours et son oeuvre ne m'empêchèrent de constater sa modestie et sa simplicité. En cette trop brève conversation, nous évoquâmes à grands traits l'École sous l'Occupation, sa résistance, la figure d'André Mandouze disparu quelques temps plus tôt. Il me questionna avec attention sur mon travail de thèse. Juste avant de descendre à Mouton-Duvernet, il me recommanda de passer le voir un de ces jours, car il avait plaisir à s'intéresser aux travaux des normaliens de la jeune génération... J'eus le temps de lui dire mon estime, et ma satisfaction à rencontrer un auteur qui avait marqué mes veilles depuis des années.

Ultime soirée électorale au sein des cieux

Il y aurait eu encore bien des questions à lui poser, bien des choses à apprendre de lui, bien de la joie à continuer cette brève conversation improvisée. Malheureusement il n'y eut pas de nouvelle rencontre. A l'automne, la maladie semble avoir déjà été là. Son épouse aussi passait pour souffrante depuis un certain temps. Il reste pourtant disponible jusqu'au dernier instant, participe encore à des débats, dialogue avec des internautes, livre encore fin mars 2007 une chronique au Pèlerin. Il ne quitte que le 30 janvier la présidence de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, et encore en restant président d'honneur. Il doit être hospitalisé à l'hôpital Cochin. La nouvelle de son décès fut communiquée par une collaboratrice dans la nuit du 13 au 14 avril. L'apprenant tard ce samedi soir-là, je ne fus sûrement pas le seul à la ressentir comme un deuil personnel.

En termes appropriés, le Président de la République salua « un véritable honnête homme, un héritier des Lumières ». La droiture, le sens de la raison, les convictions, l'engagement et les responsabilités au service de la cité, tels étaient les maîtres mots repris par presque tous les bords de la classe politique. La FNSP rebaptisa à son nom son immeuble 13 rue de l'Université, ancien site de l'ENA. La Croix du lundi titra à sa une sur la « mort d'un sage », éclipsant pratiquement les quatre-vingts ans du pape Benoît XVI et la sortie de son livre sur Jésus ; un éditorial et un dossier spécial rendirent hommage à l'homme et mesurèrent la perte :

« Comme il va manquer à la France, René Rémond ! [...] [Il] fondait ses engagements sur une conviction qui ne l'a jamais quitté : les chrétiens ne doivent pas être contre la société ou contre l'époque. S'ils veulent peser et être entendus, ils doivent être dedans, pas ailleurs. Contemporains, sans être complices de tout.L'Église de France, par la voix du cardinal J.P. Ricard, souligna :

Comme il va manquer aussi, René Rémond, à l'Église [...]. »

« René Rémond avait une grande ouverture d'esprit, une foi profonde et un réel attachement à l'Église. Il souhaitait ardemment que le message de l'Évangile, dont il vivait, puisse rejoindre, en un langage adapté, nos contemporains. C'est dans la lumière de Pâques que nous le confions à l'amour miséricordieux du Père. »Ses obsèques ont eu lieu le matin du vendredi 20 avril à Saint-Pierre-de-Montrouge, avant qu'il ne parte reposer au cimetière du Père-Lachaise.

Il écrivit jadis : « Le dialogue entre mes deux appartenances a-t-il été fécond pour l'historien ? À mes confrères, aux lecteurs d'en décider. Quant à savoir si ma formation de chrétien a été bénéfique pour le chrétien, c'est à un autre d'en juger. »

Nous voulons croire qu'il commente maintenant les résultats des nouvelles élections devant le public céleste, pour enseigner aux anges pour l'éternité...

R. S.

Index du numéro.

Aumônerie catholique

Aumônerie catholique