Être juste : être miséricordieux

Philippe Cazala

« Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit; on ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisin sur des ronces.»1 Jésus, lorsqu'il prononce ces paroles, est en train de confondre les pharisiens et les hypocrites. Dans ce contexte, le Fils de Dieu s'adresse à ceux dont le langage est faux, en désaccord avec les actes. D'une manière plus générale, on peut appliquer ce discours à tous les comportements humains si on veut savoir où se situe la volonté de Dieu. Est-ce moi tout seul qui ai décidé d'agir de telle manière, auquel cas je n'ai absolument aucune chance de succès (« sans le Christ vous ne pouvez rien faire.»), ou bien est-ce que Dieu appuie pleinement mon action et alors je suis sûr de me laisser mener par l'Esprit? La justice elle-même doit dépendre d'une telle distinction afin d'être valide : le Juste de l'ancien testament représente à n'en pas douter la figure du saint, celui qui accomplit la volonté de Dieu. Quand on prétend exercer la justice, on doit donc porter un bon fruit. Cela sous-entend qu'une certaine justice puisse porter un mauvais fruit. Comment cela est-il possible? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à partir d'une petite réflexion sur la parabole dite « du Fils prodigue ».

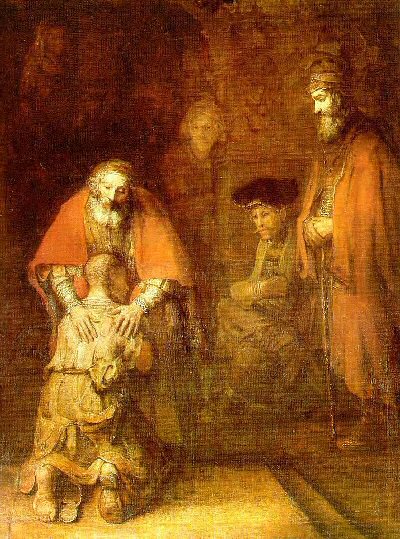

On appelle le chapitre 15 de saint Luc les trois paraboles de la miséricorde: la parabole de la brebis perdue, celle de la drachme perdue et celle du fils prodigue ou des deux fils. L'histoire de cette dernière est connue: le fils cadet quitte son père après avoir reçu sa part d'héritage, revient en pleurant chez papa qui l'accueille en faisant une fête démesurée, tandis que le grand frère va bouder tout seul dans son coin après une grosse crise de jalousie.

Mettons-nous un instant à la place de ce frère aîné. Tout lui donne raison. Quelle injustice subit-il ! Non, vraiment, le petit frère ne méritait pas la fête donnée en son honneur, alors que lui, l'aîné, était depuis si longtemps resté au service de son père sans que celui-ci lui ait donné un chevreau pour festoyer avec ses amis... Quelle déception, surtout après la piètre excuse du père : « tout ce qui est à moi est à toi »... Facile à dire! Que de belles paroles! Ce n'est pas avec ça qu'il festoiera à son tour... Voilà ce que ce fils aîné peut se dire. Nous pouvons facilement comprendre cette rancoeur et même l'éprouver avec lui. Eh oui, on le voit bien, ce petit frère, c'est le préféré, celui qui n'a jamais rien fait et qui gagne toute la tendresse des parents...

Pour répondre à cela et donner une explication de la réaction injuste du père, certains diront que la justice de Dieu, c'est-à-dire celle du père de la parabole, est incompréhensible, impénétrable aux pauvres mortels que nous sommes... Eh bien si c'est le cas, qui peut vouloir d'une telle justice ? Comment imiter un modèle dont l'essence nous est totalement étrangère ? Un tel argument est irrecevable : le Fils ne s'est pas incarné pour nous cacher le Père, mais bien pour nous Le révéler.

Revenons un instant au cas du fils prodigue: il avait demandé à son père sa part d'héritage, comme s'il cherchait à ne plus vivre sous la dépendance de son père, pour n'avoir plus aucun compte à lui rendre. Son père le lui accorde, ce qui est déjà étrange. Il dépense son argent avec des filles (meta pornôn, dit le texte grec...), et se retrouve sans le sou, alors que précisément survient une période de famine. Il garde des porcs (ce qui signifie qu'il se trouve à l'étranger : on n'en élève pas en Israël) et pense que les ouvriers de son père sont mieux traités que lui. Il va donc lui demander du travail. C'est alors que son père a la réaction inattendue que nous connaissons. Ce fils s'était donc coupé de ce qui le faisait vivre puis il est revenu à la source. Il avait faim et voilà qu'il se trouve à un banquet donné en son honneur. « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie.» La rupture est très importante : le fils cadet a rompu tout lien avec la vie alors qu'il croit y entrer. Il a fait de son père un débiteur (« Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient.»), et retourne à lui en tant que mendiant. Il n'est certes pas désintéressé : il a faim. Mais son père n'est alors plus un débiteur, au contraire, il est un bienfaiteur qui ne regarde pas à la dépense.

«En somme, les deux fils se valent. Ils sont tout aussi fermés l'un que l'autre à ce rapport de gratuité que leur père voudrait instaurer. »

Voyons, pour comparer, le discours que le fils aîné tient à son père : « Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis.» Dans ces paroles, que peut-on voir ? Ce fils-là, en fait, agit comme son frère cadet. En effet, il a compté les années qu'il a passé au service de son père, il a compté les ordres qu'il a reçus sans les transgresser. A ce prix, il estime avoir au moins droit à un chevreau. Ce n'est, pour lui, que justice. En d'autres termes, il fait, lui aussi, de son père un débiteur. Il ne peut donc pas comprendre les paroles du père « tout ce qui est à moi est à toi », c'est-à-dire « il n'est pas question de dette entre nous, tout est gratuit », mais il reproduit les paroles de son petit frère au début de la parabole: « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient », les paroles de la rupture.

Le fils aîné refuse le rapport de gratuité. En somme, les deux fils se valent. Ils sont tout aussi fermés l'un que l'autre à ce rapport de gratuité que leur père voudrait instaurer. La justice que le fils aîné réclame du père est stérile : elle ne regarde que ses intérêts propres. Ce fils s'est imaginé que son père avait une dette envers lui et il refuse de l'effacer. Voilà ce qui produit sa rancoeur. Cela lui vaut aussi l'incompréhension de son père : alors que le deuxième est en train de revenir à lui, voilà que l'autre lui montre qu'il l'a quitté depuis longtemps.

La justice du frère aîné, c'est une justice où Dieu n'aurait aucun droit de regard. Elle est dictée par les rancoeurs diverses de chacun : par exemple celle que deux enfants capricieux pratiquent entre eux : si je te prête un jouet, tu dois m'en prêter un, et de préférence un meilleur que celui que je t'ai prêté. Le modèle de cette justice, c'est le justicier américain. Il n'est pas un juge qui tranche entre deux parties en son âme et conscience. Il ne fait que « rétablir la justice », rendre les choses telles qu'elles devraient être. En rendant justice comme il le fait, c'est-à-dire punir les méchants et récompenser les gentils, il agit en vertu d'une morale inflexible où Dieu n'apparaît guère sinon comme une instance vaporeuse et gazéifiée. Agir selon cette morale n'est assurément pas le signe de la vie dans l'Esprit car Dieu est une personne et non un ensemble de préceptes ou une idée suprême. Or l'Incarnation nous apprend que Dieu veut faire de nous ses fils et nous offre d'aimer gratuitement à notre tour parce qu'Il nous aime et qu'Il nous a aimés le premier. On peut dire que la pédagogie de Dieu consiste à nous apprendre l'amour gratuit, rendu impossible par le péché originel. Par conséquent, la justice, si elle est séparée de Dieu, est fermée à la miséricorde et à la gratuité. Le justicier, en effet, n'a pas le pouvoir ni le moyen de pardonner. Il ne peut que récompenser ou châtier: demander aux débiteurs (les méchants) de satisfaire les créanciers (les gentils). Contrairement au père de la parabole, il ne peut pas redonner la vie à ceux qui étaient morts. Cette justice est stérile et ne produit que de l'injustice.

Il punit les méchants et récompense les gentils: Zorro...

Dans la parabole des deux fils, les fils sont tous les deux morts: il n'y en a qu'un qui revienne à la vie. L'aîné est rempli de qualités: il est un bon travailleur. Sa grande vertu est donc de faire ce qu'on lui dit de faire. Seulement voilà qu'il s'imagine qu'il ne travaille pas pour rien et que le fruit de son travail doit lui rapporter une récompense. Ce n'est que justice. Quel pourrait être le fruit de cette justice ? Le fruit amer d'une frustration, d'un sentiment d'envie, d'une jalousie :en effet, si le père donnait à l'instant même un chevreau à son fils, ce n'est pas pour autant que la rancoeur de celui-ci s'éteindrait aussitôt. « Or on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables »2 nous dit saint Paul. La mauvaise justice, justice stérile, on pourrait l'appeler justice de la chair au sens paulinien : l'homme se fait lui-même justice, en fonction de ses propres exigences sans tenir compte des exigences de l'Esprit qui vivifie. Au contraire la justice parfaite que Dieu nous offre en nous donnant d'être ses enfants est féconde. Elle porte un beau fruit, le fruit de l'Esprit : « charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi »3.

Il ne suffit pas de se sentir dans son bon droit ou même d'avoir raison aux yeux du monde pour être juste selon la justice parfaite, don de l'Esprit Saint. La justice n'est donc pas plus du côté du fils aîné que de celui du fils cadet, elle est du côté du Père plein de miséricorde qui attend que tous ses enfants soient, avec lui et entre eux, dans un rapport de justice et de gratuité. Ce père, c'est l'homme qui a faim et soif de la justice, le saint par excellence qui ne désire qu'une chose: que ses enfants acceptent pleinement le don qu'il leur fait.

La justice ne consiste pas à récompenser les bons et punir les méchants comme on pourrait le croire. Elle consiste à faire venir dans le monde le royaume de Jésus-Christ. La justice est une ligne de conduite inspirée par une personne qui est le Christ à une autre personne qui est le baptisé. Elle procède avant tout d'un échange entre deux personnes où la notion de dette n'existe plus. Le juste, c'est le pauvre qui attend tout de Dieu, comme le dit si bien le prophète Isaïe: « Cieux répandez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir la justice ! Que la terre s'entrouvre et fasse germer le salut.»4 Le Christ en personne vient à notre rencontre pour nous dire « tout ce qui est à moi est à toi » au point de nous donner sa vie en sacrifice. Il nous appartient entièrement de Lui répondre.

P.C.

Index du numéro.

Aumônerie catholique

Aumônerie catholique