L'Idée de guerre juste.

Warren Pezé

Il y a plusieurs façons de traiter du problème de la guerre juste: angle philosophique, angle théologique... N'étant pas philosophe de nature, j'ai choisi de l'aborder sous un angle historique: je ne serai donc pas amené à trancher de la justice, ou non, de telle ou telle guerre. Ce qui m'intéresse est bien plutôt de voir ce qui rendait la guerre juste aux yeux de ceux qui la faisaient, car on déclenche rarement une guerre sans être convaincu de la justice de sa propre cause. De cette manière, on peut distinguer, au cours des siècles, de nombreuses façons différentes d'envisager le problème de la justice dans la guerre: on se rend alors compte que ces différents points de vue historiques épousent finalement assez bien les subdivisions philosophiques du concept de justice.

Cela dit, pour un exposé sérieux sur la question théologique et philosophique de la guerre juste, je vous renvoie à un excellent article paru dans le Sénevé voici quelques années, et dont voici le lien Internet: www.eleves.ens.fr/aumonerie/seneve/numeros_en_ligne/pentecote03/

J'en viens au sujet. D'après Clausewitz, dans De la guerre, la guerre se définit comme un acte de violence par lequel nous cherchons à contraindre l'ennemi à se soumettre à notre volonté. Volonté orientée vers un but: il ne s'est probablement jamais produit de guerre sans que les belligérants ne soient convaincus de la justesse de leur cause ; toute la question est alors de savoir quelle est la justice dont ils pouvaient se réclamer en faisant la guerre, et éventuellement de dégager les limites de ces différentes formes de justice.

Là se pose le problème: le sens du mot juste, qui est à la fois associé à l'idée de vertu — un homme, une conduite justes — et à la conformité à la loi, totalement amorale; il était juste à Rome de punir son esclave de mort, même si cette idée nous choque moralement; il suffit que la loi l'ait permis alors. C'est cette polysémie qu'il faudra explorer. Je me suis fondé pour l'analyser sur l'article de Paul Ricoeur des Lectures 1 intitulé « Le juste entre le légal et le bon »; il opère une séparation entre un juste qui est rattaché au bien d'après la vertu d'équilibre ou d'égalité (isotès en grec) et un juste qui est rattaché au légal, par la simple application de la loi. Je n'ai pas intégralement suivi cette séparation, afin de m'adapter à la réalité historique de la guerre (qui n'était pas vraiment le souci de Ricoeur dans son article); j'ai donc distingué trois conceptions différentes de l'idée de justice dans la guerre: le juste comme équilibre, le juste comme idéal universel, qui tous deux tendent au bien, et le juste comme procédure attachée au droit. Il faudra donc étudier ces trois formes de justice l'une après l'autre, en analysant à chaque fois tour à tour: les fondements philosophiques de cette forme de justice, un exemple historique de sa mise en pratique, ses limites.

Le général prussien Karl von Clausewitz, le théoricien de la guerre totale

La guerre vertueuse par équilibre.

La vertu d'isotès.

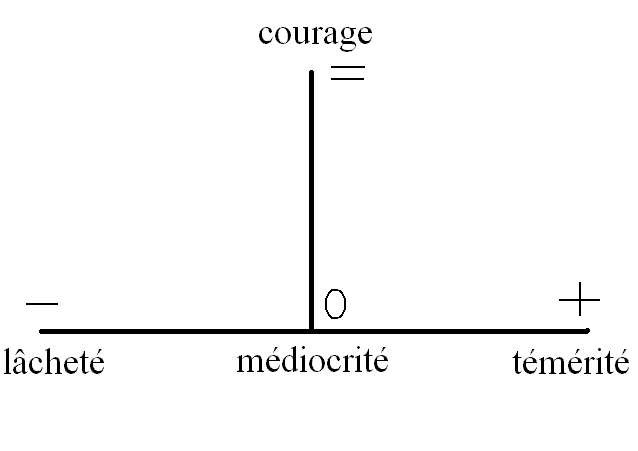

La guerre juste peut être associée au principe antique de la mésotès (exposé dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote), c'est-à-dire un équilibre entre le trop et le pas assez; chaque contraire est séparé de cet équilibre par une même distance, l'isotès. Un tel concept a donné naissance à l'égalité démocratique (isonomie) qui trouvait son application dans le droit public (égalité face à la justice), dans la distribution des magistratures, sous Solon ou Périclès. Il a semblé aux anthropologues, parmi lesquels Lévi-Strauss, que cette isotès, que cette équirépartition était à la source des premières relations entre les hommes, puisque c'est un principe de réciprocité; l'axe des relations sociales, qui correspond à la barre verticale, ne peut se déployer qu'à partir du moment où un équilibre parfait règne entre les participants; aussi, dans les sociétés primitives (pas uniquement chez les papous, mais également dans les anciennes tribus germaniques), le grand facteur de pacification sociale est-il l'échange de dons et de contre-dons.La figure ci-dessous montre le schéma de la mésotès en application pour la vertu de courage, équilibre entre couardise et intrépidité érigé en vertu par un acte de volonté (sans lequel l'équilibre reste une fade médiocrité; médiocre ayant la même origine que moyen).

Ce principe de mésotès est un fondement de la justice, puisque la justice consiste à donner à chacun la part qui lui revient, à savoir l'équilibre entre le trop et le pas assez (c'est la conception défendue par Socrate contre Thrasymaque dans La République). Alors, si on l'étend au domaine du droit international, cela signifie que les nations doivent s'équilibrer les unes les autres sur l'axe horizontal, à chacune étant accordé ce qui ne compromet pas la paix avec les autres nations ; les nations doivent s'équilibrer les unes les autres à la manière des hommes primitifs et des citoyens grecs de part et d'autre du zéro, afin que puissent naître des relations pacifiques. C'est donc un principe égalitaire, qui vise à faire traiter les nations d'égale à égale. Et une guerre juste, en ce sens, est une guerre qui vise à rétablir un équilibre entre les nations une fois que celui-ci a été compromis par une des nations.

Sa signification historique.

Cette conception d'une guerre juste peut être associée à la doctrine diplomatique qui a prévalu du xviiième siècle à la seconde guerre mondiale dans toute l'Europe; celle de l'équilibre des forces, d'après laquelle il ne doit pas y avoir de nation dominante sur le continent. Par exemple, lors de la guerre de succession d'Espagne qui eut lieu entre 1700 et 1714, la France était sur le point de se retrouver à la tête du plus grand empire du monde puisque le testament du roi d'Espagne, Charles II, lui accordait la totalité de son empire. Les nations européennes, considérant que cela remettrait en cause l'équilibre des puissances sur le continent, décidèrent de faire la guerre à la France pour lui faire renoncer à cet héritage, et elles finirent par obtenir raison (aux traités d'Utrecht en 1713). Cet exemple est instructif en ceci: à l'origine, si la justice s'était limitée à la conformité au droit, la France aurait été reconnue légataire de l'empire espagnol puisque le testament de Charles II, document juridique, lui accordait cet empire. Mais la France fut privée d'un héritage qui lui revenait de droit par une conception de la justice comme principe moral, et non légal, qui autorisait tacitement les autres nations européennes à lui faire la guerre pour préserver cette vertu d'équilibre. On peut objectivement trouver dans cette manière de faire la guerre une certaine justice, puisqu'elle garantit l'égalité des nations entre elles et leur équilibre en temps de paix !

Le Congrès de Vienne établit un équilibre entre les grandes puissances qui permit un siècle de paix exceptionnel en Europe

Ses limites.

Cependant, elle présente plusieurs inconvénients; d'abord elle n'est décidée par aucun droit écrit mais uniquement par l'intérêt particulier de chaque nation. Or, il se trouve que l'intérêt particulier de chaque nation ne se restreint pas à l'équilibre. En effet, il est de l'intérêt de chaque nation à la fois d'interdire à ses voisins de s'agrandir (c'est cet aspect qui motive sa volonté d'équilibre), et de chercher à s'agrandir; dès lors, l'équilibre est soumis aux différentes ambitions nationales. De la même manière, dans les sociétés primitives, le système du don/contre-don aboutit finalement à des conflits réguliers; car dans le don, l'individu cherche surtout à faire de l'autre son débiteur, son obligé. Les dons et contre-dons se succèdent alors, en étant de plus en plus coûteux, jusqu'à ce qu'une des parties ne puisse pas offrir un don plus coûteux que le précédent; alors éclate le conflit.

Si la mésotès est alors une justice qui préserve efficacement l'équilibre des forces, c'est toutefois une justice qui entretient les principes de sa remise en cause permanente puisqu'elle est entièrement fondée sur les comportements des dirigeants, qui n'agissent souvent que dans ce qu'ils croient être l'intérêt de leur nation, c'est-à-dire souvent de s'étendre par la guerre. Comme dans les sociétés primitives, les conflits sont des moments régulateurs indispensables au rééquilibrage des relations entre États.

Le cardinal de Richelieu, en s'alliant aux princes protestants pendant la guerre de trante ans, invente le concept de raison d'Etat et met définitement fin au règne de l'universalisme.

La guerre juste par impératif d'expansion.

Le concept d'universalisme.

Il est écrit dans l'Épître aux Romains : « Le juste vit de la foi.»1 La justice est un concept qui s'appuie aussi sur la transcendance, le culte qu'on lui rend et l'obéissance qu'on lui doit. On est en droit de se demander comment du christianisme, religion d'amour, on a pu arriver à une idée de guerre juste : cela suppose un cheminement de pensée tout-à-fait particulier. Nous allons nous pencher sur le chapitre XIX de La Cité de Dieu de saint Augustin, car ce chapitre offre un bon exemple du glissement par lequel on passe d'une religion d'amour aux guerres d'évangélisation. Les paragraphes 4, 7 et 21 traitent directement du sujet, je vous y renvoie donc.Dans la première partie, nous avons vu une justice qui exige que la vertu soit faite d'équilibre, équilibre à poursuivre par la sagesse de l'homme. Pourtant saint Augustin fait de la justice un autre type de vertu. Il affirme que c'est une grande vanité de se faire soi-même, créature faillible, l'arbitre de son propre bonheur: « Qui donc est arrivé à un si haut degré de sagesse qu'il n'ait plus rien à démêler avec les passions ? » En effet, notre raison est faillible parce qu'elle est soumise à l'empire du corps autant que le corps est soumis à l'empire de la raison; le sage lui-même peut être atteint par la douleur, la maladie, qui altéreront ses facultés. S'il n'est plus juste pour le sage de suivre les préceptes de sa raison faillible pour mener sa vie vers le souverain bien, il est en revanche juste pour le religieux de suivre les préceptes de Dieu, qui est infaillible. Ce sont donc les préceptes divins qui sont la source de la justice.

Suivons saint Augustin, au paragraphe 7: « C'est l'injustice de l'ennemi qui arme le sage pour la défense de la justice, et c'est cette injustice que l'homme doit déplorer, ne s'ensuivit-il aucune nécessité de combattre.» Jusque là tout est normal, saint Augustin défend la justice de la guerre si celle-ci répond à une injustice faite à la cité ; la guerre défensive donc, à laquelle le sage se doit d'adhérer. Dans ce même paragraphe, il stigmatise les mauvaises raisons de faire la guerre, à savoir la volonté d'étendre sa domination. Dans les paragraphes suivants, il traite de la paix comme du bien désirable par tous les hommes, et distingue différentes sortes de paix, cela est peu dans notre sujet.

Mais plus loin, au paragraphe 21, saint Augustin s'attelle à une autre tâche, celle de démontrer qu'il n'y a jamais eu de république romaine, et c'est là qu'il va fournir, sans le vouloir puisque sa démonstration n'est pas orientée vers ce but, des arguments aux futurs fauteurs de guerre juste: il va critiquer le de Republica de Cicéron, qui définit une république comme « la chose du peuple » ; et le peuple comme « une association nombreuse qui repose sur la sanction du droit consenti et sur la communauté d'intérêts » ; or si on a bien suivi le paragraphe 4, on se rappelle que saint Augustin disait que le seul fondement de la justice doit être la parole divine puisque notre raison est faillible ; donc un peuple qui n'a pas le droit de Dieu comme fondement n'a pas de véritable droit comme fondement; et n'est plus une république. « Quand l'homme ne sert pas Dieu, quelle justice peut être dans l'homme ? »

Cela ne serait pas bien dramatique si, en plus d'anéantir l'idée de république romaine, saint Augustin ne s'attaquait pas aussi à cette idée selon laquelle une cité est nécessairement dans l'injustice lorsqu'elle impose sa domination à des provinces barbares (comme ce fut le cas de l'empire romain). Soucieux maintenant de dégager l'empire romain d'une injustice, saint Augustin dit que « cela est juste (imposer sa domination), parce que la servitude est utile aux hommes asservis quand le droit écarte l'abus ; que cette dépendance leur sera d'autant plus salutaire que l'indépendance leur était funeste.» On se rappelle une fois de plus que le fondement de tout droit doit être Dieu. Alors, puisque seul le droit peut écarter l'abus et que seul Dieu possède le droit, il est juste d'asservir des hommes au nom de Dieu. On voit donc comment le fait que Dieu seul est l'origine du vrai droit finit, dans l'argumentation, par légitimer une guerre faite au nom de Dieu. Pour comprendre vaguement quelque chose, je vous invite à lire le chapitre en question.

Sa signification historique.

L'universalisme, dans le domaine des relations internationales, est apparu avec deux grandes religions monothéistes: la chrétienté et l'islam, et a régné sur l'Europe durant tout le Moyen-Âge, et jusqu'à Richelieu (qui a désobéi à l'impératif divin en s'alliant aux protestants pendant la guerre de Trente Ans ; c'est l'invention de la raison d'État). Mais à plus large titre, cette conception universaliste qui sera partagée par les religions monothéistes prosélytes, sera aussi partagée par toute nation qui érigera en nécessité universelle son idéal particulier, ce qui se fait le plus souvent par la recherche d'une nécessité naturelle; par exemple, la révolution française, en idéalisant l'état de nature et en faisant de la liberté de l'homme un droit naturel issu de la naissance, fait de tout État qui ne respecte pas cette liberté une souillure contre-nature, illégitime. L'assemblée constituante « déclare solennellement qu'elle regarde l'ensemble du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société » : on est donc bien dans de l'universalisme. Les textes révolutionnaires prennent systématiquement à témoin l'univers tout entier de leurs décisions, avec la conscience d'une certaine responsabilité vis-à-vis de l'humanité... Alors, puisque la république française est la seule à avoir rétabli un droit de nature universellement nécessaire, il lui incombe de le propager ; en effet, puisque le principe de souveraineté réside naturellement dans la nation, et qu'à l'étranger la nation se trouve tyrannisée, c'est faire oeuvre de justice de lui rendre sa souveraineté ; d'où le slogan: « Nous faisons la guerre aux rois, non aux peuples.» Un autre exemple, à approfondir, est celui du communisme.Ces guerres nous posent problème dans la mesure où leur légitimité, ce qui les rend justes, repose uniquement sur la conscience de ceux qui la provoquent. Il semble donc qu'on puisse dire, pour trancher le fait qu'elles sont justes ou injustes, que cela ne dépend que du point de vue. Il semble qu'on ne puisse identifier la nature juste ou non de ce type de guerre qu'en faisant appel à l'intuition et au jugement du plus grand nombre ; en se référant par exemple à l'accueil que font les « peuples agressés » à ceux qui leur apportent le « bien universel ». Lorsque ce bien ne sera pas universel, il sera nécessairement vécu comme l'invasion d'une culture par une autre, et provoquera donc de fréquentes révoltes, comme par exemple les guerres de colonisation. Lorsque ce bien universel se révélera être un mal, les peuples pourront aussi se révolter, comme ils le firent à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. Et au contraire on pourra repérer de façon empirique une guerre à peu près juste à l'accueil que lui fera le peuple agressé, par exemple celui qu'ont fait les Italiens du nord aux troupes de Français en 1797, qui venaient apporter l'idée de libre arbitre à des peuples vivant sous la botte de l'Autriche depuis un siècle. On peut enfin déterminer un dernier principe, que nous devons à Kant : le principe de publicité. « Toute prétention juridique doit être susceptible de publicité », dit-il dans l'appendice de Pour la Paix perpétuelle. C'est-à-dire que si une guerre et ses préparatifs sont tenus secrets, cela voudra nécessairement dire que la cause qu'elle défend est injuste et susceptible de provoquer des réactions outrées. Mais on voit tout ce que ces critères de repérage ont d'imprécis, puisqu'ils sont liés au jugement humain; par exemple, l'invasion de l'Italie par les révolutionnaires, si elle a été bien accueillie par les populations, n'en a pas moins débouché sur l'asservissement et le pillage de cette région par la France qui prétendait lui apporter la justice. L'idée de justice universelle est souvent un prétexte expansionniste...

Charles Quint, une tentative d'Empire universel.

La guerre juste par application du droit.

Le lien entre État et individu.

On a vu précédemment, avec la justice comme vertu, qu'un État pouvait se comporter comme un individu et rechercher le juste à travers le bien. Nous allons voir maintenant qu'un État, en dehors de cela, peut être assimilé à un individu, si on considère que le milieu international dans lequel nous nous trouvons peut être rapproché de l'état de nature dans lequel les individus s'agressent mutuellement, dans l'anarchie (telle que les philosophes se la représentent). D'après Kant, dans Pour la Paix perpétuelle, « les peuples en tant qu'États peuvent être assimilés à des individus qui, dans leur état de nature, se portent préjudice par le simple fait qu'ils existent les uns à côté des autres et dont chacun, au nom de sa sécurité, peut et doit exiger de l'autre qu'il entre en même temps que lui dans une constitution, semblable à la constitution civile, dans laquelle son droit peut être garanti à chacun. Cela constituerait une fédération des peuples.» En effet, des États différents ne peuvent pas être soumis à une contrainte militaire commune (une sorte de police) tant que n'est pas institué un tribunal commun, une justice commune. Ils sont donc condamnés d'ici là à conclure des traités dont l'application ne repose que sur le bon vouloir des princes; c'est-à-dire qu'ils ne l'appliquent que tant qu'ils jugent que leur cause y est conforme, puisque dans un système où il n'y a pas de droit commun, chacun juge sa cause la plus juste de toutes. Dès lors, comme ils n'ont pu garantir le droit par une procédure de tribunal comme nous le faisons en société, ils firent généralement que ce soit l'issue de la guerre qui déterminât le droit ; Pascal écrivait : « Ne pouvant faire que le juste fut fort, on fit que le fort fut juste.» Par exemple, dans le traité de Versailles les alliés nommèrent l'Allemagne responsable de la guerre. D'après Kant, ce serait un abus.

La fédération, condition de possibilité d'un vrai droit international.

La seule justice qui peut exister au niveau international serait celle qu'on trouve au sein même de nos États. Or cette justice, pour s'exercer, implique deux choses ; un État au dessus d'elle qui assure son fonctionnement et qui lui donne des lois, et une base populaire à laquelle elle s'applique. Il est donc nécessaire de créer ce cadre qui n'existe pas, ce qui revient à faire un vrai contrat social. Pour ce faire, Kant parle de créer une fédération pacifique (2ième section), fédération car les États se refusent toujours à renoncer à leur souveraineté totale, et donc la constitution d'un État mondial est impossible. Cette fédération cherche à garantir la liberté de chaque État pris à part, et applique le principe de la séparation des pouvoirs ; en effet, elle doit être exclusivement composée d'États républicains qui y adhèrent librement. Elle doit édicter des lois universellement valables. Le contrat social étendu de cette manière à l'international donne naissance non pas à un État, mais à une fédération libre, à laquelle s'applique toujours un droit international et non pas un droit public.

La guerre juste de ce point de vue.

Dès lors, si on poursuit l'analogie, la guerre devient une entorse au droit, tout comme un crime est une entorse au droit dans nos sociétés. Kant dit: « Quant à la guerre elle-même, elle n'a besoin d'aucun mobile particulier ; elle semble au contraire greffée sur la nature humaine et même passer pour un acte noble auquel l'homme est porté par l'instinct de l'honneur et non par les ressorts de l'intérêt personnel .» Elle peut donc se passer d'un mobile rationnel et être mise sur le compte de notre nature, mais étendue à un peuple tout entier, ce qui n'a rien de fantaisiste si on s'appuie sur le plus grand théoricien de la guerre, Clausewitz, qui fonde la guerre sur l'alliance suivante dans l'article 28 de l'Art de la Guerre; l'instinct naturel aveugle, qu'il associe au peuple, et l'acte de raison, qui utilise cet instinct, et qu'il associe à la politique. Par conséquent, il appelle la guerre « un acte de vie sociale, un conflit de grands intérêts qui ne se résout qu'avec effusion de sang ». Dès lors, une fois qu'on a ainsi assimilé la guerre dans le droit international à ce qui est un crime dans le droit public, on peut parvenir à l'idée qu'elle est nuisible au maintien de la fédération des États en tant que crime, que dès lors elle doit être réprimée par la justice instaurée par la fédération; et la seule manière de la réprimer semble être une guerre, de la même manière qu'un crime dans le droit public est réprimé avec violence par la police qui est chargée de veiller à l'application du Droit. On peut donc assimiler la guerre juste du point de vue du droit à un acte répressif déclenché par une entorse au droit, et qui adapte sa répression au niveau de l'entorse, tout comme la police adapte sa réponse au crime qu'elle pourchasse. Le but de la guerre est toujours, d'après Kant, de rétablir le droit, et non pas d'exterminer son adversaire. Mais comme dans l'état d'anarchie le droit est une notion flottante, il n'y a que cet état de fédération qui lui rende sa véritable vocation de justicière.Signification historique et ouverture.

Si on continue d'attacher les théories que nous avons développées à des mouvements précis du droit international, après les doctrines de l'universalisme et de l'équilibre des forces, celle que nous venons de voir d'un droit international universel et de la constitution d'une fédération universelle est beaucoup plus jeune, datant au plus loin de l'abbé de Saint Pierre et de son Traité de paix perpétuelle de 1713, composé de 5 articles fondant une union européenne pacifique et auquel je vous renvoie, et à Kant avec Pour la Paix perpétuelle de 1795. Elle s'est appliquée concrètement à partir de la Société des Nations, puis après la seconde guerre mondiale avec l'Organisation des Nations Unies et le Tribunal Pénal International, sans qu'on lui ait encore donné les moyens de sa magnifique ambition.

Des troupes irlandaises au Kosovo en 1999. C'est sur mandat de l'ONU que l'OTAN intervint contre Milosevic, une des rares interventions militaires procéduralement justes de l'Histoire.

Conclusion : progression dialectique des conceptions des relations internationales.

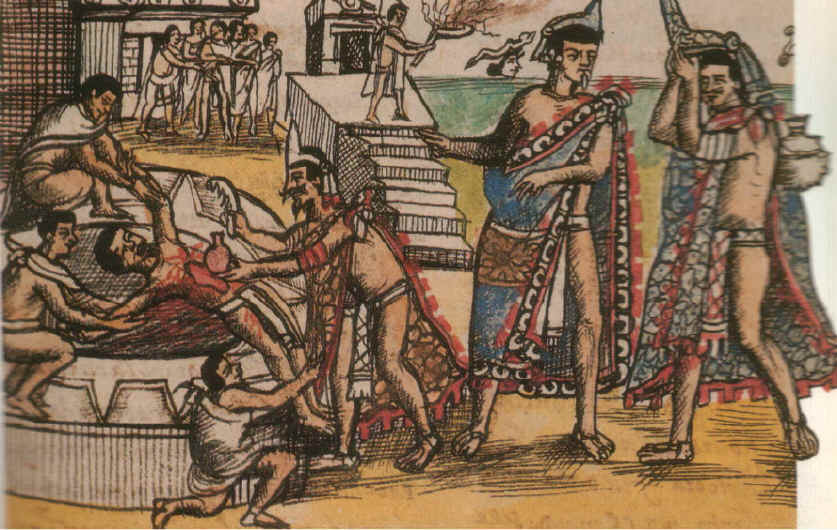

Comme a dit Kant dans Pour la Paix Perpétuelle, « l'état de paix entre des hommes vivant côte à côte n'est pas un état de nature, lequel est bien plutôt un état de guerre où les hostilités restent perpétuellement menaçantes. Cet état de paix doit donc être institué, ce qui ne peut avoir lieu que dans un État juridique. » Nous pouvons aussi en déduire que la guerre est bien plus que l'expression d'un intérêt ou d'un mobile politique ; c'est quelque chose de fondamentalement attaché à l'homme et à sa vie en société (Clausewitz va jusqu'à dire « acte social » !). Il arrive à mon sens qu'elle outrepasse le champ de la justice, quand elle devient par exemple un ferment de vie sociale, comme en Papouasie par exemple, ou en Amérique précolombienne où les nations aztèques organisaient à l'avance des rencontres militaires ritualisées, dans lesquelles les combattants ne cherchaient pas à tuer mais à faire des prisonniers, qui vivaient avec la famille de leur ennemi pendant un an, puis étaient solennellement sacrifiés avec leur plein consentement, ce qui provoquait la plus vive douleur de leur ancien ennemi (qui se revêtait, pour l'occasion, de la peau de son prisonnier après le supplice de celui-ci).

Comment juger de ces guerres en terme de justice ou de morale, je ne peux pas le dire, et je ne crois pas que quiconque le puisse puisqu'il n'y a pas de responsable, d'agresseur, d'agressé, et qu'elles alimentent la vie en commun des hommes. Les Européens que nous sommes jugent généralement la guerre d'après ce qu'ils en savent, et ils n'en connaissent généralement que les guerres européennes. Or ces guerres, j'en suis convaincu, ne sont motivées politiquement que parce qu'elles extériorisent des tensions, des pulsions et des mouvements passionnels de foules ou de gouvernements sur le mode du politique car l'Europe s'y prête, avec ses multiples États, sa nombreuse population, sa diversité culturelle, sa tradition politique, alors que d'autres régions du globe ignorent totalement cette conception de la guerre, les Aztèques dont nous venons de parler par exemple, qui avaient fait de la guerre un rituel social. Je veux donc souligner cette diversité des définitions de la guerre, et l'incapacité de la réduire à une « continuation de la politique par d'autres moyens », comme le fait Clausewitz, définition bien trop européenne pour être universelle. Et c'est ce que John Keegan s'efforce de faire dans son histoire de la guerre qui multiplie les références à d'autres formes de guerres pour nous faire admettre que la guerre, en tant qu'erreur de jugement ou que passion populaire, ne peut s'éteindre sur terre qu'au même titre que les autres formes de criminalité, par l'éducation aux valeurs sociales et par l'élévation du niveau de vie, et que d'ici là il faudra toujours pour réprimer ces tendances irréductibles des guerres, dont on peut espérer que les progrès de la mondialisation et la constitution d'un « État planétaire » les rendront justes, au sens procédural du terme bien sûr...

Le même prêtre pouvait sacrifier jusqu'à 5.000 personnes par jour.

W.P.

Index du numéro.

Aumônerie catholique

Aumônerie catholique